Невредные заметки № 386

Тема сегодняшнего выпуска – занимательные истории о науке и учёных.

Вы узнаете:

- почему мудрёная лекция о солнечных пятнах заинтересовала одну даму, беспокоящуюся о коже своего лица;

- какая связь между цветом лепестков цветочков и химическими красителями, производимыми из угля;

- кто и почему заставил астронома Джованни Кассини повторить солнечное затмение;

- как свет науки погас в руках у западного священника и как на это отреагировал биолог Эрнст Геккель;

- при каких обстоятельствах рассеянный доктор Герман Мюллер выпил стакан воды с миллионами микробов;

- какими словами один английский садовник описывал своего непутёвого хозяина-бездельника – Чарлза Дарвина;

- кем был Чарльз Доджсон, придумавший удивительную сказку, полную математических, лингвистических и философских шуток, каламбуров и аллюзий;

- благодаря кому знаменитое крылатое выражение «Пушки вместо масла» можно переделать в «Свет вместо пушек!»;

- почему Дмитрий Менделеев отказал в сдаче экзамена князю Васильчикову;

- когда ослабеет сила солнечных лучей и стоит ли по этому поводу волноваться;

- как три железных подоконника мешали работать философу Константину Мегрелидзе и как он решил эту проблему;

- какой выбор сделали жители средневекового голландского города Лейдена, когда им предложили на выбор: либо быть освобождённым навсегда от налогов или иметь свой университет;

- как по мнению Эльзы Эйнштейн – супруги величайшего физика современности, её муж определял форму и строение вселенной.

Ужасные солнечные пятна

Однажды ирландский астроном Роберт Болл повстречал свою знакомую. Дама выразила огромное сожаление, что не была на его лекции о солнечных пятнах. Болл удивился проявленному интересу к столь сложному предмету и попытался утешить любознательную женщину: – Видите ли, дорогая моя, но солнечные пятна – это очень специальная тема. Вас она вряд ли заинтересовала бы…

Однако дама воскликнула: – Эта тема меня очень интересует! Стоит мне побыть на солнце, и у меня тотчас на лице появляются ужасные пятна!

Тема сегодняшнего выпуска интерент-журнала "ПЗ" – занимательные истории о науке и учёных. Предлагаю вашему вниманию следующие интересные истории:

- Почему у цветов столь разнообразная окраска

- Придётся-таки повторить солнечное затмение!

- Закономерное явление на примере спички

- Внимание! Будьте очень осторожны! Берегитесь микробов!

- Дарвин глазами садовника

- Сказка математика

- Свет вместо пушек

- Приходите завтра…

- Ну, это уже не так страшно!

- Устранение неприятного шума по законам психологии

- Что лучше: отмена налогов или университет?

- Вселенная на конверте

Вселенная на конверте

Как-то раз Эльза Эйнштейн – супруга величайшего физика современности, осматривала гигантский телескоп калифорнийской обсерватории Маунт-Вилсон. Сопровождавший её астроном объяснил, что с помощью этого телескопа можно определить форму и строение вселенной.

– Ах, — сказала несколько удивленная жена Эйнштейна, — мой муж тоже это делает, но обычно на обратной стороне какого-нибудь старого конверта.

Что лучше: отмена налогов или университет?

В ходе Нидерландской революции (или как её ещё называют Войны за независимость от испанского владычества) небольшой голландский город Лейден с мая по октябрь 1574 года был осаждён испанцами. Для снятия блокады голландцы совершили отчаянный поступок – они открыли шлюзы и затопили городские окрестности. Тогда вошедшие в город корабли повстанцев смогли доставить продовольствие, и моряки раздали голодающим лейденцам хлеб и селёдку. Лейден выстоял, не сдался и был освобождён.

Лидер революционного движения принц Вильгельм (Виллем) I Оранский впечатлился стойкостью горожан. Чтобы отблагодарить их за мужество, проявленное во время осады, он предложил Лейдену на выбор: либо быть освобождённым навсегда от налогов или иметь свой университет. Ответ не заставил себя долго ждать: «Не заботьтесь о налогах, дайте нам университет».

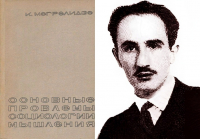

Устранение неприятного шума по законам психологии

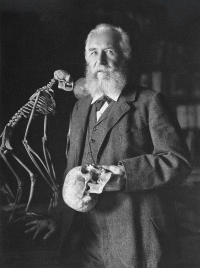

Выдающийся советский исследователь и философ Константин Романович Мегрелидзе во время работы над большой рукописью о мышлении и психологии человека жил в комнате с тремя окнами на первом этаже. Эти окна выходили на пешеходный тротуар с активным движением по нему, а подоконники с наружной стороны дома были снабжены железной обшивкой.

Многие прохожие, особенно дети, и особенно озорные мальчишки, проходя мимо окон Мегрелидзе, частенько стучали чем-нибудь по трём железным подоконникам: бамц! … бамц! … бамц! Кулаком, палкой или зонтиком: бамц! … бамц! … бамц! Иногда без всякого злого умысла, просто мимоходом, щелбанами по жести: бамц! … бамц! … бамц! А иногда из хулиганских побуждений, да ещё и какой-нибудь железякой: бамц! … бамц! … бамц! А вот попробуйте поработать над книгой в таких условиях, когда снаружи регулярно раздаётся бамц! … бамц! … бамц!

После каждого такого безобразия Константину Романовичу очень хотелось выскочить на улицу, поймать пакостника и настучать ему по голове. Три раза. Но сделать это было сложно. Во-первых, а ну-ка, попробуй догони!... А во-вторых, видный философ, избивающий на улице людей (а тем более детей) – это как-то… некрасиво… не научно, знаете ли...

Ну, это уже не так страшно!

Однажды в Технологическом институте немецкого города Карлсруэ шла лекция профессора физики и электротехники Отто Лемана. Она была посвящена солнечной энергии. В какой-то момент профессор Леман сообщил студентам о том, что по новейшим данным сила солнечных лучей понемногу слабеет и что примерно через 80 миллионов лет это станет заметно ощущаться человеком.

Вдруг раздался робкий голос одного из студентов: – Простите профессор, через сколько лет, вы сказали?

– Через восемьдесят миллионов лет, – повторил учёный.

– Фу-у-х! Слава богу! А то мне послышалось – через восемь миллионов. – успокоился молодой человек.

Ну, конечно же, как мы его все понимаем, согласитесь: 80 миллионов лет – это ведь не так скоро, и не так страшно, как стремительно приближающиеся 8 миллионов!

Приходите завтра…

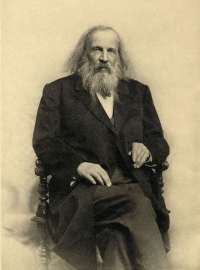

Когда Дмитрий Иванович Менделеев принимал экзамены, он обычно не вызывал студентов – они сами подходили по алфавиту и объявляли свои фамилии.

Как-то раз подошла очередь фамилиям на букву «В» и один из студентов, представляясь, назвался с нескрываемой гордостью: «Князь Васильчиков». Мотивы поведения молодого князя были понятны: он тем самым рассчитывал на более благосклонное отношение к себе и возможные поблажки во время сдачи экзамена. Как-никак он князь древнего рода Васильчиковых, а не какой-нибудь кухаркин сын! И поэтому профессор должен отнестись к нему с должным уважением и без лишних придирок.

Однако Менделеев, который очень не любил, когда к людям относились в зависимости от их титулов, сухо ответил ему: «Князь… студентов на букву „К“ я экзаменую завтра».

Свет вместо пушек

Однажды в США, примерно в 1870 году, начальник Военно-морской академии в городе Аннаполисе сказал одному из курсантов: «Если вы будете уделять поменьше внимания всем этим вашим любимым естественным наукам, а побольше артиллерийскому делу, то, может быть, когда-нибудь вы окажетесь полезным нашей стране».

А ведь действительно, с самого начала своего обучения странный курсант больше интересовался проблемой измерения скорости света, чем скоростью полёта снарядов или скоростью перезарядки орудий.

Интересно, как бы удивился начальник военно-морской академии, если бы ему сказали тогда, что вызвавший его неудовольствие курсант со временем принесёт славу Америке именно потому, что предпочитал естественные науки артиллерии.

Этим студентом был Альберт Майкельсон – первый американский учёный (ещё раз подчёркиваю – самый первый американский учёный- физик), удостоенный Нобелевской премии за создание точных оптических инструментов, позволивших установить скорость света.

Перефразируя знаменитое крылатое выражение «Пушки вместо масла!» тут можно заявить так: «Свет вместо пушек!»

Сказка математика

В пятницу 4-го июля 1862 года Чарльз Лютвидж Доджсон и его друг Робинсон Дакворт совершали прогулку на лодке вверх по Темзе в обществе трёх дочерей вице-канцлера Оксфордского университета Генри Лидделла. Этот день, как впоследствии скажет английский поэт Уистен Хью Оден, «так же памятен в истории литературы, как 4 июля в истории Америки».

В течение всего пути Доджсон, дабы развеселить своих скучающих спутниц, рассказывал им на ходу придуманную историю о маленькой девочке Алисе, которая, свалившись в кроличью нору, отправилась на поиски приключений в мир фантазии. Девочкам эта история понравилась, и 10-летная Алиса Лидделл попросила Чарльза Доджсона записать рассказ для неё. Тот пообещал и на следующий день приступил к рукописи...

Дарвин глазами садовника

У французов есть старая пословица «Нет героя для своего камердинера». Её смысл в том, что слуга знает своего хозяина слишком близко и не воспринимает его реалистично, не осознаёт его таланты и заслуги, даже если его господин является великим человеком.

Лучше всех об этом явлении сказал Лев Толстой в своём романе «Война и мир» – одну его фразу из размышлений о мнимом величии Наполеона можно считать мудрым афоризмом: «Для лакея не может быть великого человека, потому что у лакея своё понятие о величии».

Любопытным подтверждением этого правила стало мнение старика садовника, который несколько десятков лет прослужил у выдающегося английского натуралиста Чарлза Дарвина. Садовник с любовью относился к своему хозяину, знаменитому естествоиспытателю, но при этом был весьма скептического мнения о его способностях: «Хороший старый господин, только вот жаль – не может найти себе путного занятия. Посудите сами: по нескольку минут стоит, уставившись на какой-нибудь цветок. Ну стал бы это делать человек, у которого есть какое-нибудь серьёзное занятие?»