Удачный коммерческий ход Александра Дюма

Прославленный французский писатель и драматург Александр Дюма (тот, который отец) был не только успешным литератором, но и ловким коммерсантом. Он умел извлекать деньги из своих книг и пьес. Вот один характерный пример.

Александр Дюма регулярно публиковал в газетах объявления (якобы от лица милых дам) примерно следующего содержания: «Придёт ли сегодня в театр господин, который на представлении пьесы «Нельская башня» смотрел на меня так пристально, что заставил меня покраснеть? Для него будет оставлена записка. Влюблённая».

Заинтригованные парижане скупали билеты в надежде обзавестись романчиком с прекрасной незнакомкой, а хитроумный литератор-маркетолог Дюма лишь подсчитывал выручку.

Хитрый торговец и доктор с хорошей памятью

Однажды к известному австрийскому врачу-терапевту, директору клиники внутренних болезней в Вене, профессору Герману Нотнагелю явился на приём очень скупой торговец. Он знал, что знаменитый врач требует за первый визит 25 крон, а за дальнейшие визиты – всего по 10. Жадный торгаш решил перехитрить врача – изобразить, что якобы уже был у него на приёме.

Пройдоха вошёл в кабинет и радостно воскликнул: – А-а-а, мой дорогой доктор, вот я опять у вас!

Но у доктора Нотнагеля была очень хорошая память, и он сразу понял, в чём дело. Быстро осмотрев торговца, врач сказал: – Изменений нет. Продолжайте принимать то, что я вам прописал...

Невредные заметки № 388

Тема очередного выпуска тележурнала «НЗ» – исторические заметки.

Вы узнаете:

- как знаменитый композитор Джоаккино Россини отреагировал на предложение своих земляков из города Пезаро установить ему прижизненный памятник;

- как юмор худого доктора Мизобена примирил его с толстым соперником и позволил избежать дуэли;

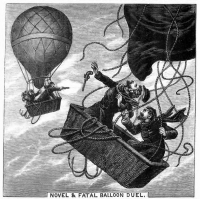

- о самой необычной в истории дуэли на воздушных шарах между двумя темпераментными парижанами за обладание рукой и сердцем коварной танцовщицы мадемуазель Тиревит;

- какими словами ирландский драматург Бернард Шоу отвечал на вопросы о своём здоровье и в какую сумму он оценил свои мысли о навязчивом американском банкире;

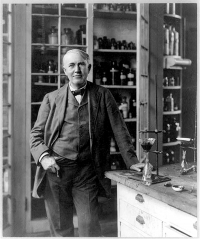

- как изобретатель и предприниматель Томас Эдисон попытался отучить своих подчинённых от воровства его дорогих сигар и чем это закончилось;

- зачем автопромышленник Генри Форд отправил руководителей всех отделов своей компании в принудительный круиз по Карибскому морю и как его конкуренты отреагировали на газетную статью Форда о страдающем человечестве;

- как благодаря фотографиям котики продвигали торговлю всевозможными товарами;

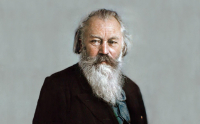

- кого композитор и пианист Иоганнес Брамс вычеркнул из списка гостей светского приёма.

Невредные заметки № 387

Тема свежего выпуска тележурнала «НЗ» – исторические заметки о великих и знаменитых людях.

Вы узнаете:

- как древнегреческий поэт-баснописец Эзоп чуть было в тюрьму не угодил;

- как оратор Анаксимен всего одной фразой спас свой родной город Лампсак от разорения войском Александра Македонского;

- почему римский император Луций Коммод увековечен в мраморном образе Геркулеса;

- о полезном уроке литературного мастерства от автора «Трёх мушкетеров»;

- о трогательной дружбе русской балерины Анны Павловой с лебедем по имени Джек;

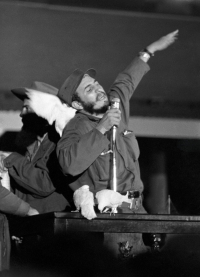

- об удивительном происшествии, которое случилось в Гаване 8 января 1959 года во время митинга в честь победы кубинской революции и которое повторилось спустя ровно 30 лет.

Расправа над плохим певцом

Однажды в опере некий солист исполнял свою партию просто отвратительно. Находящийся в зрительном зале знаменитый итальянский композитор Джоаккино Россини шепнул своему соседу-приятелю: – Первый раз в жизни слышу такого ужасного певца!

Сосед предложил: – Может быть, лучше пойдём домой?

Россини плотоядно улыбнулся и произнёс: – В третьем акте главная героиня должна его убить, и я хочу дождаться этого момента!

Тема сегодняшнего выпуска – исторические заметки. Предлагаю вашему вниманию весьма интересные истории:

- Встречное предложение Россини

- Дуэль толстого и тонкого

- Самая необычная дуэль в истории

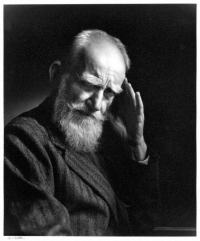

- Вегетарианец Бернард Шоу

- Мысли Бернарда Шоу ценою меньше одного доллара

- Томас Эдисон и сигары из кукурузы

- Приятный подарок от Генри Форда с неприятным для некоторых концом

- Котики – как двигатели торговли

- Правильный выбор Брамса

Правильный выбор Брамса

Этот выпуск интернет-журнала «ПЗ» я начал с забавной истории из жизни великого композитора Джоаккино Россини. Закончу сегодняшнюю выкладку исторической байкой о ещё одном выдающемся музыканте.

Однажды организаторы большого светского приёма очень хотели заполучить к себе композитора и пианиста Иоганнеса Брамса. Они решили сделать музыканту приятное – доставили ему список приглашённых гостей и предложили вычеркнуть из него всех, кого бы он НЕ хотел видеть на приёме. Брамс подумал… и вычеркнул… свою фамилию.

Котики – как двигатели торговли

Вопрос: какие изображения и видео в Интернете являются самыми популярными? Ну конечно же, без всякого сомнения – это котики!

Можно потратить уйму времени и душевных сил на создание чего-нибудь такого «разумного, доброго, вечного», но эти мудрёные заметки прочтут или посмотрят только редакторы, друзья и родственники. Но стоит только разместить в Сети чихающего кота, так миллионы просмотров обеспечены. Ибо все любят котиков! А те немногие чёрствые люди, которые их не любят, всё равно нет-нет, да просматривают забавные фото и ролики с милыми пушистиками.

Использовать котов для привлечения покупателей торговцы наловчились ещё в незапамятные времена. Можно даже не сомневаться, что древние шумерские, хеттские, греческие, а тем более египетские купцы выставляли замур-р-рчательных компаньонов в своих лавках в рекламных целях. Работа для хвостатых – как говорится, не бей лежачего! Лежи себе в изящных позах, грейся на солнышке, лениво подрёмывай, грациозно потягивайся, принимай комплименты и, так уж и быть, позволяй себя погладить. Кто-нибудь из прохожих обязательно восхитится прелестным кошачьим очарованием, зайдёт в лавку и там что-нибудь непременно купит.

С появлением фотографии изображения котиков стали не только доставлять положительные эмоции большому количеству людей, но и приносить прибыль ловким коммерсантам. Самым первым фотографом, который понял, что коты могут давать хороший доход, был британский фотопортретист Гарри Пойнтер. В начале 1870-х годов он создал серию снимков под названием «Коты Брайтона». Они считаются самыми первыми в мире фотографиями кошек. Пойнтер располагал усатых-полосатых перед камерой в необычных позах, изображающих деятельность человека, фотографировал котеек, каждой карточке придумывал остроумную подпись и тиражировал открытки, которые пользовались огромной популярностью.

Приятный подарок от Генри Форда с неприятным для некоторых концом

Однажды американский автопромышленник Генри Форд собрал руководителей всех отделов своей компании и отправил их в двухнедельный круиз по Карибскому морю. Причём в приятный внеплановый отпуск он отправил даже тех, кто не хотел туда ехать, кто имел какие-то причины, возражения и отговорки. Босс приказал отдыхать, плавать и загорать – выполняйте!

Когда начальники отделов вернулись, то одних ждало повышение, а других – увольнение. Форд анализировал эффективность работы департаментов, которые временно остались без начальника. Если работа шла хорошо, размышлял Форд, значит, руководитель смог всё грамотно организовать. Если же все дела валились у сотрудников отдела из рук, значит, без своего шефа они ни на что не годятся и виноват в этом сам руководитель.

Вот так вот… съездили, называется, в круиз… отдохнули…

Томас Эдисон и сигары из кукурузы

Эта история очень похожа на анекдот. В Сети встречаются её разные варианты, некоторые из которых маловероятны, так как лишены элементарной логики. Поэтому расскажу вам наиболее убедительную версию из старого номера советского научно-популярного журнала «Техника – молодёжи».

Знаменитый американский изобретатель и предприниматель Томас Эдисон большую часть своего рабочего времени проводил в лаборатории, а в конторе появлялся только в случае неотложных «бумажных» дел, либо для встреч с важными посетителями и партнёрами. Пользуясь постоянным отсутствием шефа в его кабинете, офисные клерки повадились выкуривать дорогие сигары, лежавшие в коробке на его рабочем столе.

Однажды, уезжая в короткий отпуск, Эдисон решил проучить своих подчинённых. По его указанию с большим искусством были изготовлены сигары из сушёных кукурузных листьев с добавлением конского волоса. Фальшивка была оставлена на столе.

Вернувшись и обнаружив, что сигарная коробка пуста, Эдисон долго хитровато всматривался в лица подчинённых, безуспешно стараясь найти следы разочарования или недоумения. Ведь курение кукурузы с конским волосом – это наверняка омерзительное занятие. Наконец Эдисон не выдержал и спросил слугу, куда девались сигары из коробки. На что тот ответил: «Я упаковал их в ваш чемодан, с которым вы ездили в отпуск, сэр!».

Мысли Бернарда Шоу ценою меньше одного доллара

Некий американский финансовый магнат встретился как-то на празднике прессы с Бернардом Шоу. Знаменитый литератор был погружён в свои мысли. Банкир произнёс: – Я готов дать доллар, мистер Шоу, чтобы узнать, о чём вы думаете.

Писатель ответил: – Ах, мои мысли не стоят и доллара.

Заинтересованный финансист продолжил допытываться: – Что же это за мысли такие – ценою меньше доллара?.. А всё же, о чём вы думали?

– Я думал о вас, – любезно ответил Шоу.