Показать содержимое по тегу: Трудности перевода

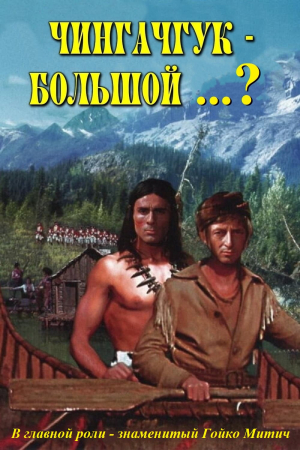

Чингачгук – Большой… кто?

В 70-е годы прошлого столетия (а впрочем, и в первой половине 80-х тоже) в Советском Союзе огромной популярностью пользовались фильмы про индейцев. Как говорил один мой одноклассник «про индейцев и ковбойцев», после чего неизменно получал порцию язвительных подколок за несуществующее слово «ковбойцы».

Увлекательные фильмы о жизни и выживании коренных обитателей Америки, об их борьбе с коварными бледнолицыми, о бескрайних прериях и живописных лесах снимались на ГДР-овской киностудии «DEFA». Самой яркой звездой восточногерманских вестернов был актёр из Югославии – серб Гойко Митич. Он играл роли положительных индейцев: смелых, честных, благородных воинов и вождей. Играл настолько убедительно, что миллионы советских мальчишек искренне считали, что он – настоящий индеец.

Более того, созданные актёром органичные образы положительно воспринимались самими североамериканскими индейцами. Они удивлялись насколько правдиво бледнолицый европеец изобразил их предков. В одной из резерваций Гойко Митича приняли в племя, а тамошний шаман дал ему новое имя – Волк, соответствующее прообразу актёра в животном мире.

Ах, какие красивые названия были у фильмов, в которых снимался главный индеец планеты «Зоркий Сокол» Гойко Митич: «Белые волки», «След Сокола», «Апачи», «Сыновья Большой Медведицы», «Виннету – вождь апачей» и особенно выразительное название – «Виннету – сын Инчу-Чуна». После выхода на большие экраны очередного немецкого вестерна все советские города, посёлки, деревни и аулы оглашались диким мальчишеским улюлюканьем – по дворам и огородам с перьями на голове и с луками в руках носились пацаны, изображавшие апачей, делавэров, могикан, виннету и всяких-разных инчу-чунов. И никто из них не хотел играть за подлых гуронов – союзников колонизаторов. Зато все хотели быть Чингачгуками! Поголовно! Помню, как сейчас – в пионерском лагере моего детства был сформирован отряд из 12 Чингачгуков! Я тоже им был. Нет, ну а кем же ещё!?...

Съедобный плащ или трудности перевода

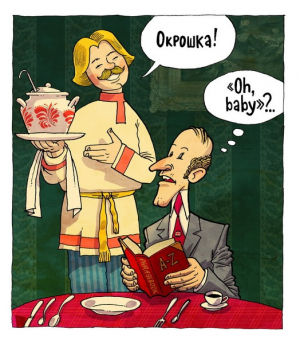

Однажды кинорежиссёр, сценарист и переводчик Олег Дорман рассказал забавную историю из времён своей молодости. Он был учеником сценарной мастерской знаменитого советского драматурга Семёна Львовича Лунгина.

Как-то раз они вдвоём сидели на кухне в доме Лунгина и писали сценарий. И к ним заглянула жена мастера – филолог и переводчица художественной литературы Лилианна Зиновьевна Лунгина, та самая, которая перевела со шведского языка на русский «Малыша и Карлсона» Астрид Линдгрен. В то время она корпела над очередным переводом в своей комнате.

Вошедшая на кухню Лилианна Зиновьевна имела печальный вид. Она огорчённо произнесла: – Мальчики, у меня там герой идет по аэропорту и держит в руке гамбургер. Я не знаю, что такое этот гамбургер...

Редкий советский человек в те годы знал, что такое гамбургер и с чем его едят. Дорман и Лунгин тоже не знали… Семён Львович немного подумал, а потом сказал: – Похоже на макинтош, гамбургер – это, наверное, плащ какой-то... Лилианна Зиновьевна обрадовалась и сообщила: – Хорошо, я напишу, что герой перекинул этот гамбургский плащ через руку.

Через несколько минут она вернулась и убитым голосом заявила: – Он его съел!

Пришлите другую переводчицу!

Как вы думаете, какими профессиональными качествами и навыками должен обладать переводчик? Глубоким знанием иностранных языков? Богатым словарным запасом? Умением безошибочно вести сложный синхронный перевод? Отсутствием смешного или наоборот – ужасного акцента? А женщине-переводчице неплохо бы иметь ещё и приятный голос, эффектную внешность, красивую причёску и модный наряд для того, чтобы радовать не только слух, но и глаз, не так ли? Всё это так.

А вот у великого гроссмейстера Роберта Фишера на этот счёт были свои личные соображения – весьма своеобразные требования к мастерству переводчиков.

Осенью 1971 года в аргентинской столице Буэнос-Айресе проходил финальный матч претендентов на мировую шахматную корону. Американец Роберт Фишер боролся с советским экс-чемпионом мира Тиграном Петросяном.

Двойной перевод частушки про лапти и Егорку

В одном институте иностранных языков, на факультете, где готовили литературных переводчиков, решили провести маленький эксперимент. Якобы для выполнения контрольной работы, одной группе студентов раздали текст русской частушки и попросили перевести её на английский язык. Задорная частушка предназначалась для женского исполнения:

Эх, лапти мои,

Четыре оборки,

Хочу – дома заночую,

Хочу – у Егорки.

Четверостишие о разбитной деревенской бабёнке студенты как могли перевели на аглицкий язык. Листочки с их творениями передали студентам другой группы и предложили перевести полученные вирши обратно на русский. Вот что получилось у одного из них:

Сколько стоят пробелы в тексте?

А вот вам занятная история из личной практики одного переводчика-фрилансера.

Получил он однажды заказ на перевод от частного лица. Проанализировал документ, прикинул объём работы и озвучил клиенту тариф – столько-то рублей за страницу текста, состоящую из такого-то количества печатных знаков, включая пробелы. Акцентирую ваше внимание – включая пробелы! Для тех, кто не в теме – есть и другие способы измерения объёма текста, но частенько при переводах используется именно такой метод подсчёта печатных знаков – с пробелами. Заказчик согласился с этим порядком, «ударили по рукам», и работа началась.

За день до срока сдачи материала клиент внезапно «прозрел» и в ультимативной форме потребовал уменьшения общей стоимости заказа. Аргументация у него была хамская: – Какого… такого-растакого… я должен платить за пробелы, ты же их не переводил!?...

Как из-за ошибки перевода верблюду поставили невыполнимую задачу – пролезть сквозь игольное ушко

В одной из своих прошлых заметок я как-то рассказал о досадной оплошности переводчика, которая привела к тому, что многочисленные изображения библейского пророка Моисея стали рогатыми. Самый известный в мире рогатый Моисей – это скульптура великого Микеланджело Буонарроти в римской церкви Сан-Пьетро-ин-Винколи.

Столь небожественный атрибут на голове посланника Господа появился из-за того, что создатель канонического латинского текста Библии – святой Иероним Блаженный – во время перевода древних текстов на латынь допустил ошибку. То самое изначальное ключевое слово qeren с иврита можно было перевести как «луч» и как «рог». Однако блаженный Иероним вместо сияющих лучей на голове пророка выбрал совершенно неуместные рога. Вот потому в первой латинской Библии Моисей сходил с горы Синай, имея не просветлённый, а рогатый лик...

Как ахейцы с троянцами русского графа сначала усыпили, а потом разбудили

Поэт Николай Иванович Гнедич наиболее известен как переводчик на русский язык древнегреческой «Илиады». Эпическая поэма Гомера, посвящённая событиям Троянской войны, принесла Гнедичу всероссийскую славу и горячее одобрение лучших писателей, в особенности Пушкина.

«Илиада» в переводе Гнедича в точности передаёт ощущение подлинника по силе и яркой образности языка и считается классическим русским переводом. В том числе благодаря тому, что Николай Иванович всю поэму перевёл античным стихотворным размером, который называется гекзаметр. Давайте вспомним, как начиналась «Илиада» и что из себя представляет размер гекзаметр:

Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына,

Грозный, который ахеянам тысячи бедствий соделал:

Многие души могучие славных героев низринул

В мрачный Аид и самих распростёр их в корысть плотоядным

Птицам окрестным и псам (совершалася Зевсова воля),

С оного дня, как, воздвигшие спор, воспылали враждою

Пастырь народов Атрид и герой Ахиллес благородный…

Кто ж от богов бессмертных подвиг их к враждебному спору?...

После выхода в свет первых глав древней «Илиады» на русском языке, известный меценат и искренний почитатель всевозможных искусств и художеств – граф Сергей Григорьевич Строганов – пожелал лично услышать поэму Гомера. Для этого он пригласил к себе в гости блистательного переводчика Николая Гнедича. Тот с радостью согласился...

Всем смеяться!

Однажды 39-й президент США Джимми Картер выступал перед японской аудиторией. Свою речь он начал с шутки. И зрители все, как один, дружно и весело засмеялись. Повторяю – все как один. Дружно и весело. Вот, казалось бы, самое обычное дело – иностранный президент пошутил, а местная публика захохотала.

Однако, тут есть одна тонкость – во время синхронного перевода выступления первого лица государства не каждый переводчик сможет максимально точно передать смысл произнесённой шутки. Особенно если она была несогласованным экспромтом. Потому как правильному быстрому переводу мешают ограниченное время, суета-толкотня, волнение, наплыв назойливой прессы, микрофоны, объективы телекамер, вспышки фотоаппаратов и пристальное внимание спецслужб. А ну-ка, попробуй поостри-поюмори в такой обстановке!

Для того, чтобы мгновенно толмачить президентские шутки на другой язык, помимо богатого словарного запаса нужны ещё опыт, знание национальных особенностей, менталитета и фольклора, а также наличие собственного чувства юмора. Взять хотя бы, к примеру, знаменитые высказывания нашего президента Владимира Путина, которые ввергали в ступор иностранных переводчиков-синхронистов. Про бабушку, которая при определённых условиях могла бы быть дедушкой – это ещё можно перевести. Хотя бы дословно. А если была произнесена чисто русская пословица или поговорка, типа «Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива», вот как тут оперативно выкрутиться?..

Можно только догадываться у какого количества людей произошёл заворот мозгов после буквального перевода путинской фразы «…от мёртвого осла уши!» … Почему от осла? И почему именно от мёртвого? Вот кто из иностранцев знал тогда, что это цитата из юмористического романа «12 стульев» Ильфа и Петрова?...

Кто старое помянет – тому глаз вон

Тема сегодняшнего выпуска интернет-журнала «ПЗ» крайне редка – это истории о переводчиках, трудностях перевода и некорректных толкованиях слов и выражений иностранного языка. На тему некорректного перевода есть замечательная переводческая байка, очень похожая на анекдот. А хотя бы и анекдот, что же тут такого зазорного? Уж больно эта история хороша и назидательна.

Конец восьмидесятых годов XX-го столетия. Время нормализация советско-китайских отношений. На переговорах делегаций министерств обороны двух стран советский генерал в своей речи предложил не возвращаться больше к теме трагических событий на острове Даманском.

Справка для тех, кто не знает (мало ли, вдруг есть такие): пограничный конфликт на острове Даманском – это вооружённое столкновение между СССР и КНР в марте 1969 года на реке Уссури в Приморском крае. Между прочим, это самый крупный военный конфликт в совместной современной истории России и Китая. Наши потери составили 58 убитых и 94 раненых. Число погибших и раненых с китайской стороны превысило 800 человек.

Секрет рогов пророка Моисея

В Риме, в церкви Сан-Пьетро-ин-Винколи, можно увидеть необычную статую. В центре композиции из семи скульптур застыло изваяние мраморного Моисея, высота которого составляет 235 сантиметров. В начале XVI века эту скульптуру создал знаменитый Микеланджело Буонарроти по заказу Папы Римского Юлия II. Глава католической церкви поручил мастеру эту монументальную работу для своей будущей гробницы. Вот уже пять столетий она не оставляет равнодушными посетителей храма. Причём многие из них приходят сюда специально, чтобы полюбоваться творением великого Микеланджело.

Знаменитый Моисей являлся одной из самых любимых работ итальянского скульптора, художника, архитектора, поэта и мыслителя Микеланджело Буонарроти. Древнее предание гласит, что во время работы над скульптурой, мастер постоянно разговаривал с нею, рассказывая о своих неудачах и переживаниях. Когда работа над Моисеем была закончена, Микеланджело долго рассматривал своё детище, совершенно забыв, что перед ним холодный камень. Приняв изваяние за живого человека, Микеланджело вновь заговорил со статуей. Но та, увы, ему не ответила. Молчание мраморного «собеседника» разозлило мастера, и тот, крикнув: «Почему ты не говоришь?!» – ударил скульптуру молотком по ноге…