Не буди лихо, пока оно тихо

В 1808 году знаменитый французский дипломат, хитрый политик и знаменитый мастер политической интриги Шарль Морис де Талейран беседовал с русским послом в Париже графом Петром Алексеевичем Толстым. Француз намекнул на перспективу военного вторжения Наполеона в Россию, если наша страна не будет соблюдать континентальную блокаду Англии.

Толстой подумал и сказал, что война Франции с Россией будет большой глупостью. Граф спросил у Талейрана: – Приходилось ли Вам видеть, как ссорятся между собой парижане?

Француз изумился и поинтересовался, какое это имеет отношение к возможной войне. На что русский посланник ответил: – У вас французы покричат друг на друга, поразмахивают руками, да разойдутся… А в России уличные свары заканчиваются мордобоем до смерти. Стоит ли раздражать такой народ?

Да-а-а… не проникся интриган Талейран наглядным примером Петра Толстого. А ведь зря… Совершенно напрасно тогда французы не задумались о последствиях военного похода в Россию…

Какая интересная история в свете происходящих сейчас в мире и во Франции событий, в том числе отважных заявлений французского руководства, как вы думаете?

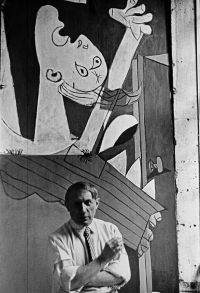

Герника, Пабло Пикассо и гестаповцы

26-го апреля 1937 года во время Гражданской войны в Испании немецко-итальянская авиация, союзная генералу Франко, разбомбила город Гернику. Маленький мирный городок в Стране Басков не имел важных военных и оборонных объектов, он не являлся легитимной целью для бомбёжки. Вся его вина перед франкистами, нацистами и фашистами заключалась в том, что он считался северным бастионом республиканцев.

Для справки: Герника – очень ценный для народа басков город, это их исторический и культурный центр. Там находится их национальный символ – так называемое Дерево Герники – старый дуб, символизирующий традиционные свободы. Под ним в старину проходили народные собрания, произносились клятвы и приводились к присяге представители власти.

В Гернике не было ни систем ПВО, ни бомбоубежищ, где могли бы укрыться люди. Не сталкиваясь ни с каким сопротивлением, германские «Юнкерсы-52» и «Дорнье-17» вместе с итальянскими самолётами «Савойя-Маркетти» несколько часов безнаказанно стирали город с лица земли, сбрасывали на него тонны фугасных и зажигательных боеприпасов, поливали улицы из пулемётов...

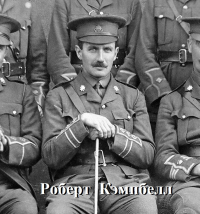

Честное слово британского офицера

Капитан британской армии Роберт Кэмпбелл во время Первой мировой войны воевал с немцами на Западном фронте, во Франции. Он был командиром батальона Восточно-Суррейского полка.

24-го августа 1914 года Кэмпбелл был тяжело ранен, попал в плен и был отправлен в лагерь для военнопленных в Магдебурге.

Прошло 2 года и 3 месяца неволи. В ноябре 1916 года, когда война была ещё в самом разгаре и её исход был совершенно неясен для всех воюющих сторон, капитан Кэмпбелл получил известие о том, что его мать Луиза умирает от рака. Роберт Кэмпбелл написал письмо германскому кайзеру Вильгельму II, в котором просил дать ему возможность навестить умирающую мать и попрощаться с ней.

Император Вильгельм II проявил благородство. По его личному распоряжению пленному английскому офицеру дали отпуск на две недели плюс четыре дня на дорогу до Англии и обратно. Уникальные договорённости были достигнуты через посольство Соединенных Штатов Америки, которые в то время были нейтральным государством. Капитан Роберт Кэмпбелл дал честное слово офицера вернуться в лагерь через 20 дней. Он переправился из Германии в нейтральную Голландию, а там сел на пароход в Великобританию.

Кэмпбелл сдержал своё слово. Ровно в назначенный срок он вернулся в лагерь военнопленных, где и оставался до самого конца войны. Спустя годы он вспоминал о своём поступке так: «Я подумал: если я не вернусь, ни один другой офицер никогда не будет освобождён на этом основании».

Столетняя война между Черногорией и Японией

Несколько лет назад в одной из своих заметок я рассказал вам о самой продолжительной войне в мировой истории. Она длилась 335 лет и была не только самой продолжительной, но и самой бескровной. В военном конфликте между Нидерландами и британским архипелагом Силли не погиб ни один человек. По сути, та война была формальной – голландцы её объявили, а потом про неё благополучно забыли на целых три столетия. Если бы не дотошность мистера Роя Дункана – историка, краеведа и председателя Совета архипелага Силли, откопавшего в архивах сведения о забытой войне, мирный договор с Нидерландами так и не был бы до сих пор подписан.

Не знаю как вам, но мне эта история нравится – конфликтовать «на бумаге» совершенно без жертв – вот всегда бы так, но увы… Долгое время я полагал, что курьёзная «война» между Нидерландами и Силли является единственным случаем подобного рода в мировой истории. Однако, нечто схожее произошло и в XX веке тоже... Оказывается, в 1904 году балканское княжество Черногория объявила войну Японии, чтобы поддержать своего союзника Россию в Русско-Японской войне. Но из-за территориальной удалённости этих стран, ни одна из сторон так и провела ни одной атаки на другую. В боевых действиях участвовали только те черногорцы, которые служили добровольцами в русской армии.

Кайзер Вильгельм II и серебряные трубы 85-го Выборгского полка

А вот вам одна интересная фотография. Кликните на заглавное фото и рассмотрите его, будьте так любезны. Возможно, кто-то разочарованно скажет: ну, и что же здесь такого интересного?.. стоят какие-то солдаты в расслабленных позах… ждут чего-то… и по лицам видно, что скучают…

Так оно и есть – стоят русские солдатики по стойке «вольно» и ждут, но только не чего-то, а кого-то. Слева в кадре – их отцы-командиры, которые тоже ждут… кого-то. Но не абы кого, а цельного германского императора! Особо прошу обратить внимание на музыкантов духового оркестра в глубине снимка. Один из них сыграет ключевую роль в этой истории. Помимо барабана хорошо видны также духовые трубы. Они не простые, медно-цинковые какие-нибудь, а самые что ни есть серебряные. Была такая традиция – дарить героически отличившимся в бою полкам серебряные трубы. В обычные дни они хранились в особом месте, а извлекались для игры только в особо торжественных случаях... Так-с… вступление к истории произнесено. Вроде всё понятно. Что-то интересное вот-вот произойдёт… Как вы думаете – что именно?

В 1897 году в Россию с официальным визитом прибыл император Германской империи и король Пруссии Вильгельм II. Помимо своих основных титулов и тех, которые «и прочая и прочая», немецкий кайзер имел ещё одно почётное звание – он был шефом российского 85-го пехотного Выборгского полка. И даже военную форму русскую иногда носил. Обычная практика в те времена – европейские монархи, скреплённые родственными связями, покровительствовали полкам союзных армий.

Уникальный человек, у дома которого началась война, и в гостиной которого эта же война закончилась

В XIX веке в небольшом американском городке Манассас, штата Виргиния, жил торговец по имени Уилмер Маклин (Wilmer McLean). Отставной майор Маклин после службы в армии на своей малой родине занимался оптовой торговлей бакалейными товарами. Его дом находился на дороге между Вашингтоном (столицей Северных штатов) и Ричмондом (столицей южной Конфедерации). Это удобное и выгодное для коммерции месторасположение сыграло роковую роль в судьбе бакалейщика Маклина – городок Манассас с его перекрёстками дорог с военной точки зрения являлся важным транспортным узлом.

Примечательно, что самое первое сражение Гражданской войны в США (известное как битва при реке Булл-Ран, она же битва при Манассасе) произошло 21 июля 1861 года рядом с домом торговца Уилмера Маклина, практически у него во дворе. А сам дом во время этого крупного сухопутного сражения был обстрелян артиллерией северян – так как в нём располагался штаб южан.

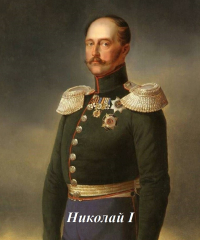

Царская награда доносчику

Однажды, а именно в первой половине XIX века, с петербургской гарнизонной гауптвахты на имя императора Николая I поступил донос, написанный содержащимся там под стражей морским офицером. Моряк писал, что вместе с ним сидел один гвардейский офицер, который был отпущен с гауптвахты на несколько часов домой караульным начальником, оказавшимся близким другом арестованного гвардейца.

Николай I, педантичный почитатель законов и поборник железной дисциплины, установил, что жалобщик прав – да, действительно, начальник караула отпустил домой своего товарища, чисто по дружбе, а не корысти ради. Царь отдал обоих офицеров под суд, который разжаловал и того и другого в рядовые... А вот доносчику Николай Павлович велел выдать в награду одну треть месячного жалованья, но при этом приказал обязательно записать в его послужном формуляре, за что именно получил он эту царскую награду.

Дальнейшая судьба кляузника нам не ведома, но мы можем предположить, что со столь позорной записью в личном деле воинская карьера у него не сложилась. Наверное, не прижился ябеда-морячок ни в одном экипаже.

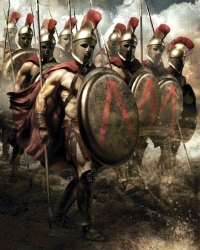

Что означал символ Λ на щитах спартанцев?

Наверняка вы видели в кинофильмах, на картинах или в музеях щиты отважных древних воинов, украшенные символом Λ. Мне как-то довелось услышать от одного, не очень сведущего человека, потешную версию о том, что это неправильное расположение щитов, а правильно их надо развернуть на 180 градусов и тогда получится нормальная латинская литера V, символизирующая Victoriam, что в переводе с латыни означает Victory – то есть, Победу.

Дело в том, что у древних греков и спартанцев был свой алфавит, отличный от латинского. Именно благодаря грекам и римлянам прижились и прописались во всех учебниках истории понятия «Спарта» и «спартанцы». Их государство по мнению Павсания – греческого писателя и географа II века (уже нашей эры), получило своё наименование в честь легендарной Спарты – дочери речного божества Еврота, которая вышла замуж за сына Зевса Лакедемона.

Так вот, древние воинственные племена, проживавшие на юге полуострова Пелопоннес своё государство называли не Спарта (Спарта у них был городом-столицей), а Лакедемон. По имени своего божественного покровителя, отца-основателя, небесного батюшки, так сказать. А сами себя они, соответственно, именовали не спартанцы, а лакедемоняне. Вот потому-то на их щитах и красовалась греческая буква лямбда – «Λ».

Как красиво оправдать своё неловкое падение перед подчинёнными

В начале 1066 года герцог Нормандии, вошедший в мировую историю под именем Вильгельм I Завоеватель, заявил широкой королевско-европейской общественности свои собственные претензии на английский престол.

27-го сентября того же года армия Вильгельма погрузилась на судна и, переправившись через Ла-Манш, утром следующего дня высадилась на английском побережье у деревни Певенси. При десантировании на берег с будущим великим королём Англии случился крайне неприятный казус – решительно двинувшись к завоеванию новых владений, Вильгельм Завоеватель неловко поскользнулся и упал прямо лицом вниз. На не очень чистую землю. Да, неласково встретила его Британия…

А вот теперь взгляните на этот конфуз глазами его воинов: выпрыгнул их герцог из лодки… и хряпсь!... лицом в грязь!... лежит, такой, задумчивый… и рады бы поржать, да неловко как-то… герцог ведь и обидеться может…

Чтобы успокоить своё войско, которое в эпоху сильных суеверий могло счесть это неуклюжее падение дурным предзнаменованием, Вильгельм сделал вид, что так и было задумано. Лёжа на берегу, и раскинув руки в стороны, он воскликнул: «Обеими руками держу я теперь землю Англии!».

Без опыта загробной жизни

На одном из литературных собраний русский поэт, прозаик, драматург, переводчик и журналист Валерий Яковлевич Брюсов читал стихи, посвященные «тайнам загробного мира».

После чтения начался обычный обмен мнениями. Присутствовавшие один за другим выражали свои восторги. Молчал лишь писатель и поэт Фёдор Кузьмич Сологуб. Литераторы обратили внимание на его безмолвие и спросили: – Ну а вы, Фёдор Кузьмич, почему не скажете своего мнения? Ведь какая тема – загробный мир!

– Не имею опыта, – сказал, как отрезал писатель Сологуб.

Тема сегодняшнего выпуска интернет-журнала «ПЗ» – исторические заметки.

Предлагаю вашему вниманию следующие интересные истории:

- Нелепая гибель царя Пирра… от черепицы

- Утончённая месть литератора-садовода

- Первое певческое фиаско Фёдора Шаляпина

- Приятно быть знаменитым!

- Замена суровых приговоров суда на мягкие

- Кто впервые сказал: «У нас незаменимых людей нет»?

- Чем была вызвана неприязнь Хрущёва к Чуковскому

- Я ничего плохого не сделал, не сделаю и в этот раз

- Мудрый ответ физика Оппенгеймера американским политикам