Показать содержимое по тегу: Про животных

Котики – как двигатели торговли

Вопрос: какие изображения и видео в Интернете являются самыми популярными? Ну конечно же, без всякого сомнения – это котики!

Можно потратить уйму времени и душевных сил на создание чего-нибудь такого «разумного, доброго, вечного», но эти мудрёные заметки прочтут или посмотрят только редакторы, друзья и родственники. Но стоит только разместить в Сети чихающего кота, так миллионы просмотров обеспечены. Ибо все любят котиков! А те немногие чёрствые люди, которые их не любят, всё равно нет-нет, да просматривают забавные фото и ролики с милыми пушистиками.

Использовать котов для привлечения покупателей торговцы наловчились ещё в незапамятные времена. Можно даже не сомневаться, что древние шумерские, хеттские, греческие, а тем более египетские купцы выставляли замур-р-рчательных компаньонов в своих лавках в рекламных целях. Работа для хвостатых – как говорится, не бей лежачего! Лежи себе в изящных позах, грейся на солнышке, лениво подрёмывай, грациозно потягивайся, принимай комплименты и, так уж и быть, позволяй себя погладить. Кто-нибудь из прохожих обязательно восхитится прелестным кошачьим очарованием, зайдёт в лавку и там что-нибудь непременно купит.

С появлением фотографии изображения котиков стали не только доставлять положительные эмоции большому количеству людей, но и приносить прибыль ловким коммерсантам. Самым первым фотографом, который понял, что коты могут давать хороший доход, был британский фотопортретист Гарри Пойнтер. В начале 1870-х годов он создал серию снимков под названием «Коты Брайтона». Они считаются самыми первыми в мире фотографиями кошек. Пойнтер располагал усатых-полосатых перед камерой в необычных позах, изображающих деятельность человека, фотографировал котеек, каждой карточке придумывал остроумную подпись и тиражировал открытки, которые пользовались огромной популярностью.

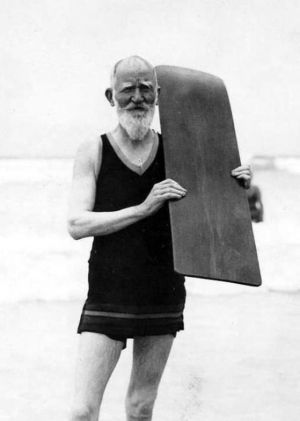

Вегетарианец Бернард Шоу

Ирландский драматург и романист, лауреат Нобелевской премии в области литературы Бернард Шоу был одним из самых убежденных вегетарианцев в современной истории человечества. И это, кстати, вполне заметно по его стройной фигуре. Он отказался от мяса по этическим соображениям ещё в молодые годы – когда ему исполнилось 25 лет, и до самой смерти в течение 69 лет не изменял своим пищевым принципам. В этих своих вегетарианских убеждениях он был бескомпромиссным, а иногда даже и фанатичным. Свою позицию Бернард Шоу объяснял так: «Животные – мои друзья, и я не ем своих друзей».

Однажды 70-летнего литератора спросили, как он себя чувствует. И он ответил: «Прекрасно, прекрасно, только мне докучают врачи, утверждая, что я умру, потому что не ем мясо».

Прошло 20 лет. Когда у 90-летнего Бернарда Шоу опять поинтересовались его самочувствием, он произнёс: «Прекрасно себя чувствую. Больше меня никто не беспокоит. Все врачи, которые мучили меня, говоря, что я не смогу прожить без мяса, уже умерли».

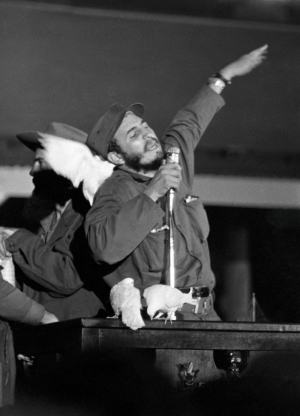

Фидель Кастро и белые голуби – сплошной символизм с сакральным смыслом

В Гаване, на площади Колумбии, 8 января 1959 года состоялся грандиозный митинг в честь победы кубинской революции. Шестилетнее вооружённое противостояние завершилось свержением военного диктатора Фульхенсио Батисты и его бегством из страны. Перед собравшимися счастливыми народными массами с пламенной речью выступил вождь кубинских революционеров Фидель Кастро. Во время произнесения им победной речи случилось удивительное и невероятное – к трибуне подлетела стайка белых голубей и один из них сел на плечо команданте. Многотысячная толпа на митинге восторженно загудела. Белая птица просидела на плече Фиделя все два часа, пока он говорил.

Этот случай стал глубоко символичным для всего кубинского народа. Произошедшее – это не просто символизм, а сплошной многократный символизм, имеющий сакральный смысл! Во-первых, после долгой войны в стране наконец-то наступил мир, а белый голубь, как известно – это символ мира. Во-вторых, у христиан эта птица является воплощением Святого Духа, а Фиделю в 1959-м должно было исполниться 33 года – как Иисусу Христу. И в-третьих, в кубинской религии сантерия, распространённой среди чернокожих потомков африканских рабов, белый голубь олицетворяет божество Обатала, который слепил людей из глины. Последователи этой чрезвычайно популярной на острове религии сочли, что боги взяли команданте под своё покровительство.

Два лебедя: Анна Павлова и Джек

А сейчас я предлагаю вашему вниманию несколько интересных и очень красивых фотографий: в кадре великая и несравненная русская балерина Анна Павлова со своим грациозным другом – лебедем по имени Джек. В 1927 году английская фотостудия Джеймса Лафайетта сделала ряд снимков этой необычной дружбы. Место съёмки – лужайка у старинного особняка Айви Хаус (Ivy House) – это был загородный дом Анны Павловой в предместье Лондона. Неподалеку от особняка находился небольшой пруд, где Павлова завела лебедей-шипунов. Самый любимый и самый ласковый из них, который сильно привязался к хозяйке, получил имя Джек.

Как и за что персидские цари Ксеркс и Кир Великий воду казнили

А вот вам вроде бы и известная история, но с интересными подробностями, о которых знают только историки и эрудиты. Некоторые великие личности вошли в мировую историю не только как прославленные полководцы, выдающиеся мыслители или знаменитые правители, но и как те, кто совершал весьма необычные поступки.

Так, например, древнеперсидский правитель Ксеркс известен тем, что приказал высечь море. Если уж быть точным, то морской пролив между Европой и Азией, который в античные времена назывался Геллеспонт, а сейчас именуется Дарданеллы.

В 480 году до н.э. персы шли военным походом на Грецию и наведённые ими в проливе Геллеспонт понтонные мосты внезапно разметала буря. Разгневанный император Ксеркс приказал сечь море плетями и кидать в него цепи, чтобы усмирить разбушевавшуюся стихию. В итоге вдоль воды выстроились тысячи персидских воинов, которые начали яростно хлестать воду. Что они думали в тот момент о своём царе-самодуре мы может только догадываться. И наши догадки будут верными...

Как взвесить слона?

В начале III века нашей эры в китайской империи Хань главной политической фигурой был выдающийся полководец по имени Цао Цао. Формально он был главным министром, но фактически именно он правил всем государством Хань.

Однажды, в перерыве между сражениями и дворцовыми интригами Цао Цао пришла мысль взвесить слона. Зачем ему это понадобилось – непонятно. То ли обычная блажь жестокого правителя, то ли простое человеческое любопытство, то ли какой-то хитро-мудро-коварный замысел. Задача по взвешиванию слона была поставлена, однако никто её не мог решить. Как ни суетились многочисленные придворные мудрецы да советники, никто из них ничего не мог придумать. Ведь нигде не было таких гигантских весов.

Когда все сановники признали свою беспомощность, во дворец пришёл человек по имени Чао Чун и сказал, что он может взвесить слона: – Прикажите поставить слона в большую лодку, после чего отметьте уровень погружения лодки в воду; затем снимите слона и загрузите лодку камнями так, чтобы она погрузилась до отметки. Вес камней будет равен весу слона.

Талантливый самородок, этакий китайский Архимед, за своё дельное предложение получил щедрую награду. Угадайте какую? Золото? Серебро? Дорогое оружие? Резвого коня? ... Ага, как бы ни так. Он получил от Цао Цао, правителя империи Хань, благосклонный кивок головы.

Мохнатые защитники Отечества

22 июня 1941 года голос народного комиссара иностранных дел Вячеслава Молотова разделил историю нашей страны на две эпохи. Молотов выступил по радио из Центрального телеграфа с обращением к народу. Он сообщил о нападении фашисткой Германии на Советский Союз и объявил о начале войны. Выступление заканчивалось фразой, ставшей легендарной: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!». Началась Великая Отечественная война. Была объявлена всеобщая мобилизация и на защиту Родины встали все, кто мог держать в руках оружие.

Но призывались не только люди. Населению было дано предписание сдать в распоряжение армии всех крупных собак, которые годились для прохождения курсов служебного собаководства. В ряды армии «призвали» порядка 68 000 собак разных пород. Обучили и сформировали в общей сложности около 60 батальонов для разных родов войск и разных боевых задач. Братья наши меньшие наравне с людьми внесли немалый вклад в Победу. Они верно и преданно несли свою службу, и тоже стали героями войны. Какие же задачи они выполняли? Давайте узнаем подробности.

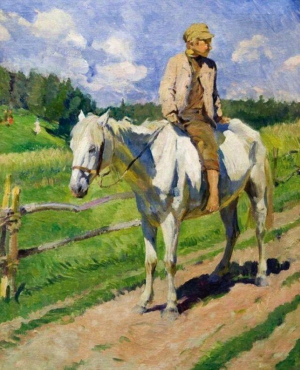

Роль хозяйственного деда и худой кобылы в судьбе знаменитого артиста

Актёр Василий Семёнович Лановой, сын простых крестьян из села Стрымба Кодымского района Одесской области, как-то рассказал весьма интересную историю из своей жизни.

Однажды его дед Иван привёл кобылу – страшную, худую, кривобокую, спотыкающуюся. Прислонил её к забору, потому что она сама ровно стоять уже не могла, и сказал внуку: «Васыль, вот тебе кобыла, будешь на ней пасти колхозных коров». А Васька его и спросил: «Дедушка, а где же у неё седло?»… Дед Иван усмехнулся и сказал, как отрезал: «Так будешь ездить, без седла, ничего с тобой не случится!». Вот юный пастушок так и ездил. Ёрзал по кобыльей спине без седла. И замечательно, надо сказать, научился лошадкой управлять. Благодаря этому на съёмках фильмов «Павел Корчагин», «Анна Каренина» и «Офицеры» Василий Лановой прекрасно держался в седле, скакал без дублёров, и даже падения с лошади делал сам.

Когда он снимался в «Анне Карениной» в роли графа Алексея Вронского, а съёмки проходили в Одессе и до родного села Стрымба было всего каких-то 200 километров, Лановому позвонил председатель сельсовета. Он произнёс в трубку следующее: «Василий Семёнович, ваш дид Иван ходыть весь гордый такой. Говорыть усим: "Це ж мой Васыль там знымаеться!" Заедьте, Василий Семёнович, будь ласка, до нас у гости…»

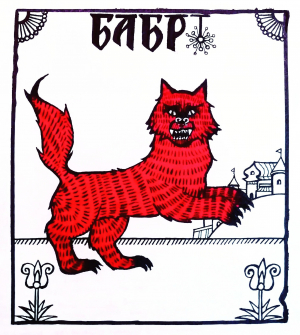

Кто такой бабр и почему он изображён на гербе Иркутска?

Раз уж речь зашла о Транссибирской магистрали, то предлагаю вашему вниманию весьма забавную историю о гербе города Иркутска, как раз расположенного на трассе Транссиба. Очень уж необычный у иркутян герб.

Вот, полюбуйтесь-ка на него. Как вы думаете: что за неведомый науке хищник тут изображён?... почему у него такие яркие и удивлённые глаза?... и какую зверушку он поймал?...

Некоторые сибиряки (да и то только те, которые из Восточной Сибири) а также всезнающие эрудиты и люди, увлекающиеся геральдикой, знают ответ. А вот для всех остальных сообщу – это бабр. Да-да, бабр. Не бобр, а бабр!

Ну вот теперь всё стало понятно! – скажете вы: – Сразу бы так и говорил! Разве мы бабров не видывали? Это же знаменитые родственники бобров! Только крупнее, злее и хищнее. Недавно один поляк весьма эмоционально с убегающим бобром пообщался… а вот бабра так оскорблять нельзя – опасно для жизни! Бабр ведь и обидеться может. Вон какие бабры на старинных рисунках страшные да опасные изображены…

Александр Абдулов и жестокий розыгрыш с собаками в ресторане

В 2006 году Александр Абдулов стал героем популярной телевизионной программы «Розыгрыш». Суть самого розыгрыша, равно как и реакция Абдулова на предложенную ситуацию, не могли не тронуть сердца зрителей. Александр и его спутница зашли пообедать в корейский ресторан, где их внимание привлекла весёлая компания за соседним столиком, сделавшая необычный заказ. А заказали они ни много ни мало – запечённых собак, которых в живом виде в клетках официанты принесли к их столику, дабы клиенты смогли выбрать самую аппетитную зверюшку...

Думаю, что выражу общее мнение – розыгрыш жестокий, дурацкий и совершенно безнравственный. И не стоило бы о нём рассказывать, если бы только не действия Александра Абдулова. А дальнейшие действия разворачивались с молниеносной скоростью. Абдулов показал себя человеком решительным и неравнодушным. За считанные минуты он организовал спасение всех имеющихся в этом сомнительном заведении собак, ожидавших страшной участи. Причём он не бравировал своей известностью и наличием высоких связей, а также не стал пугать владельцев ресторана расправой.

Решение было быстрым и по-деловому чётким: «Сколько стоят эти собаки? Я покупаю всех!»… При этом нужно было видеть его глаза... В них отразилась вся гамма обуревавших актёра чувств. Он не медлил и не сомневался ни минуты, а ведь приобретение восьми собак – дело не шуточное. Потому что помимо денежных затрат, нужно было ещё найти заботливые руки и надёжный дом для всех несчастных собачек. Этим Абдулов занялся незамедлительно, как только все клетки с животными оказались во дворе ресторана. Александр сообщил своей маме о том, что она должна принять ещё парочку собак. Затем начал обзвон друзей… который был спешно прерван организаторами программы. Актёр не сразу поверил, что над ним могли так жестоко пошутить. И не сразу согласился отдать собак... А вот одного из псов он всё же оставил себе.