Показать содержимое по тегу: Фотоистории

Кайзер Вильгельм II и серебряные трубы 85-го Выборгского полка

А вот вам одна интересная фотография. Кликните на заглавное фото и рассмотрите его, будьте так любезны. Возможно, кто-то разочарованно скажет: ну, и что же здесь такого интересного?.. стоят какие-то солдаты в расслабленных позах… ждут чего-то… и по лицам видно, что скучают…

Так оно и есть – стоят русские солдатики по стойке «вольно» и ждут, но только не чего-то, а кого-то. Слева в кадре – их отцы-командиры, которые тоже ждут… кого-то. Но не абы кого, а цельного германского императора! Особо прошу обратить внимание на музыкантов духового оркестра в глубине снимка. Один из них сыграет ключевую роль в этой истории. Помимо барабана хорошо видны также духовые трубы. Они не простые, медно-цинковые какие-нибудь, а самые что ни есть серебряные. Была такая традиция – дарить героически отличившимся в бою полкам серебряные трубы. В обычные дни они хранились в особом месте, а извлекались для игры только в особо торжественных случаях... Так-с… вступление к истории произнесено. Вроде всё понятно. Что-то интересное вот-вот произойдёт… Как вы думаете – что именно?

В 1897 году в Россию с официальным визитом прибыл император Германской империи и король Пруссии Вильгельм II. Помимо своих основных титулов и тех, которые «и прочая и прочая», немецкий кайзер имел ещё одно почётное звание – он был шефом российского 85-го пехотного Выборгского полка. И даже военную форму русскую иногда носил. Обычная практика в те времена – европейские монархи, скреплённые родственными связями, покровительствовали полкам союзных армий.

Невредные заметки № 358

Тема сегодняшнего выпуска – фотоистории – заметки об интересных фотографиях. Вы узнаете:

- кто первым в мире придумал батут, и самое главное – для чего;

- чем была вызвана давка перед кондитерским магазином в Лондоне 1953 года;

- историю создания знаменитого фотопортрета актрисы Фаины Раневской с «Литературной газетой»;

- почему симпатичная дама в солнцезащитных очках и кедах запрыгнула на спину первого космонавта Земли Юрия Гагарина;

- какой забавный случай произошёл перед фотографированием популярного артиста Михаила Боярского в ленинградском яхт-клубе.

История одной красивой фотографии или пара строк о популярности Михаила Боярского

У замечательного фотохудожника, большого мастера портретной съёмки Валерия Фёдоровича Плотникова есть смешное воспоминание о том, как он в 1977 году актёра Михаила Боярского в ленинградском яхт-клубе снимал. Этот курьёзный случай я вам сейчас перескажу, но сначала позвольте мне выдать пару фраз о популярности советского и российского актёра, певца, музыканта, народного артиста не по званию, а по реальной народной любви – о настоящей легенде нашего театра, кино и эстрады Михаиле Сергеевиче Боярском.

В конце 70-х годов прошлого столетия он был чрезвычайно знаменит в Советском Союзе. Сегодняшние звёзды даже мечтать не могут о той славе, которая тогда его окружала. После ролей в телефильмах «Старший сын», «Собака на сене» и особенно «Д’Артаньян и три мушкетёра» в Михаила Боярского были влюблены миллионы женщин, от мала до велика.

Очевидцы шутили: когда на творческих вечерах Боярский пел романсы и серенады Теодоро из музыкальной мелодрамы «Собака на сене» поток дамских слёз вызывал подтопление зрительного зала. Да и как можно было не рыдать, услышав слова, которые как стрелы Амура вонзались в каждое женское сердце: «Настанет день и час, любовь к тебе придёт. Зови иль не зови…», «Сгорю ли я горниле страсти?»… или вот, крайне душещипательное – «Любовь, зачем ты мучаешь меня?». Верите, или нет, но я сам в юношеские годы горланил эту романтическую серенаду Теодоро про мучительную любовь, правда пел в одиночестве, когда меня никто не видел и не слышал – потому как петь я не умею…

История одной редкой фотографии с Юрием Гагариным

С тех пор, как у меня появился домашний компьютер, я стал архивировать попадающиеся во всемирной Паутине фотографии Юрия Гагарина. Завёл специальную папочку и скидываю туда все кадры с этим замечательно-улыбчивым человеком, Нашей-Гордостью-и-Символом-Ушедшей-Советской-Эпохи – первым космонавтом планеты Земля. Интересных и редких фотографий скопилось немало, и настал такой момент, что ничего нового с Гагариным мне больше не встречалось. Казалось, что все возможные фото с его участием я уже видел и собрал.

И вдруг, несколько дней назад я обнаружил в Сети очень любопытный снимок. За спиной смеющегося Юрия Гагарина запечатлена… а вот угадайте кто это?... Я лично не сразу узнал эту весёлую даму в модных солнцезащитных очках.

Это певица Эдита Пьеха. Классный кадр, не правда ли? Оптимистичный такой! Правда, не очень понятно, что тут происходит. Ясно только одно – Пьеха запрыгнула на спину Гагарину, и им очень смешно.

После подобных фотографий, опубликованных в прессе, в народе обычно возникают домыслы о любовной связи известных личностей. Кстати, в те годы долгое время ходили слухи о том, что у знаменитого космонавта был роман c популярной певицей. Был он или нет – сие нам не ведомо, и копаться в этом нет ни малейшего желания. В конкретном случае, изображённом на фото, никакого романа не было. Это была дружеская «эвакуация» после спортивной травмы. Дело в том, что Гагарин и Пьеха познакомились на одной из встреч в посёлке Переделкино, где деятели искусства и космонавты совместно отдыхали, пили чай, играли в волейбол и баскетбол. Спортивный кед на ноге певицы – тому подтверждение. Во время игры Пьеха подвернула ногу и не могла самостоятельно передвигаться.

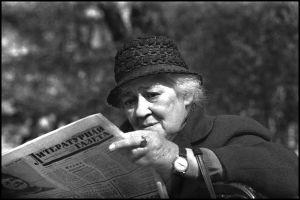

Фаина Раневская с «Литературной газетой». История создания знаменитой фотографии

Этот известный портрет великой актрисы Фаины Раневской с газетой в руках – из альбома советского фотокорреспондента Владимира Богданова. Снимок был сделан в сентябре 1965 года в сквере напротив сталинской высотки на Котельнической набережной Москвы, где в то время проживала Фаина Георгиевна. У этой фотографии весьма интересная история создания.

В те дни 28-летний Богданов был штатным фотографом ленинградской газеты «Смена» и по заданию редакции приехал в Москву, чтобы сделать снимки таких московских знаменитостей, как Юрий Никулин, Людмила Зыкина, Евгений Евтушенко и ряда других выдающихся людей, среди которых была и Фаина Раневская.

Позже Владимир Владимирович Богданов вспоминал, что в начале 1965 года его зачислили в штат ленинградской молодёжной газеты и это была его первая работа в качестве профессионального фотографа. До этого фотография была лишь его страстным увлечением. А сентябрьская поездка в Москву стала первой в его жизни служебной командировкой в другой город.

В редакции «Смены» молодому фотокору дали домашний адрес Раневской и сообщили, что в те дни она в кино не снимается и лишь раз в неделю выступает на сцене театра имени Моссовета. Остальное время Фаина Георгиевна преимущественно проводит дома. Богданова в подъезд не пустила бдительная консьержка, но зато сообщила, что Раневская скоро выйдет в булочную, которая находилась в том же здании, но в другом крыле. Дескать, она так делает каждый день в одно и то же время. Надо лишь немного подождать...

Давка перед кондитерским магазином

Как вы думаете, что происходит на заглавной (кликабельной) фотографии этой заметки? Здесь запечатлено безграничное детское счастье – прорыв за чем-то вкусненьким. Зная английский язык, прочтя надпись в витрине магазина и видя улыбающееся лицо продавца в белом халате, открывшего двери, можно предположить, что это толкотня в момент открытия кондитерской. Да, это так, но с одним важным уточнением: это день отмены ограничений на продажу сладостей в Великобритании.

26 сентября 1953 года народы Соединенного Королевства узнали радостную новость – было отменено нормирование сахара, введённое в начале Второй Мировой войны, а именно 8 января 1940 года. То есть, почти 14 лет британцы прожили в режиме строжайшей экономии сахара и всего сладкого. И вот, наконец-то, в счастливый для них день вместе с сахаром были сняты ограничения и на торговлю сладостями. Народ, реально, гулял и веселился! В одном из пригородов Лондона владельцы маленькой кондитерской фирмы подогнали грузовик к местной школе и раздали детям 800 леденцов на палочке. В самом Лондоне в продаже появились огромные двухфунтовые (~900 гр.) упаковки шоколада. А одна столичная кондитерская фабрика предлагала всем желающим подойти и бесплатно взять коробку с конфетами...

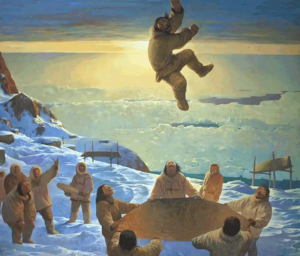

Кто первым придумал батут? И самое главное – для чего?

Попался мне как-то на глаза один весьма любопытный снимок. Взгляните (кликните) на заглавное фото с парящими в воздухе эскимосами и согласитесь – кадр действительно классный! Как с точки зрения содержимого, так и с точки зрения мастерства фотографа. Успел-таки автор нажать на спуск своего аппарата в нужную долю времени в нужном месте. Красиво получилось! Идеальная композиция! Наполненная энергией и молодым задором.

И вот что меня ещё поразило – этот снимок гуляет по соцсетям и телеграмм-каналам с глупейшим сопроводительным текстом, дескать эти прыжки нужны эскимосам для того, чтобы «во время охоты на китов замечать добычу как можно раньше». Чушь полнейшая, потому что невозможно рассмотреть с берега в море кита за те пару секунд, когда ты находишься в прыжке. Пока летишь, все мысли только об одном – как бы не… навернуться… Да и потом, предположим, увидел ты кита на горизонте, и что дальше? Хватать гарпун и просить соплеменников закинуть тебя поближе к горизонту? Или всем прыгать в лодки и плыть за китом? А он, такой, будет стоять на месте и с удивлением смотреть на берег – а чего это там эскимосы на батуте скачут, а потом в лодки прыгают? Короче, версия с высматриванием китов придумана каким-то не очень умным человеком и тиражируется без скептического отношения к написанному.

Есть все основания считать, что прыжки на устройстве, которое мы называем словом «батут», были придуманы в Арктике. Прародителями современного батута были народы Крайнего Севера: эскимосы, чукчи и алеуты. В качестве материалов для прыжкового полотна они использовали то, что всегда имели под рукой: упругие шкуры моржей и тюленей.

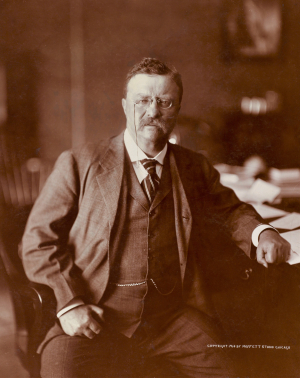

Хитрый ход с авторскими правами

Бывший президент США Теодор Рузвельт в 1912 году решил снова вернуться к управлению страной, так как был очень недоволен своим преемником Уильямом Говардом Тафтом. На предвыборной кампании Рузвельт решил распространить 3 миллиона брошюр со своей речью, названной «Исповедь». На обложке этих брошюр была отпечатана фотография кандидата в президенты. В нижней части снимка имелась надпись «copyright 1910 by Moffett studio Chicago», которая означала, что авторское право на это изображение принадлежит студии некоего господина Моффетта из Чикаго.

Когда многомиллионный тираж уже был напечатан, руководитель предвыборной кампании Рузвельта обнаружил эту надпись. И понял катастрофическую ошибку – на использование фотографии не было получено разрешения от правообладателя. Закон об авторском праве позволял фотографу потребовать по 1 доллару за каждый экземпляр фотографии. В 1912 году потеря 3 миллионов долларов эквивалентна потере более 60 миллионов долларов в наше время. Заплатить такую цену избирательный штаб не мог себе позволить. А перепечатывать брошюры стоило не только денег, но и времени, которого уже не оставалось...

А ведь мог бы стать дворником!

Кто из нас с вами не дурачился и не корчил рожи ради прикольной фотографии? Да все это делали! Даже великие и знаменитые люди. Очень нравится мне одно старое фото, на котором валяют дурака два выдающихся представителя русской культуры. Вот, пожалуйста, полюбуйтесь на этих шалунов: писатель Максим Горький тычет метлой в оперного певца Фёдора Шаляпина.

Этот снимок сделан 1-го июля 1905 года в Крыму, в Гурзуфе, на террасе дома художника Константина Коровина. Горький угрожает Шаляпину метлой не из хулиганских побуждений. Друзья разыграли шутливую сценку – изобразили необычную прочистку горла оперного баса. Для этого Шаляпин специально широко открыл свой рот... Глядя на этот забавный снимок, я вспомнил один интересный факт из молодости Фёдора Шаляпина. Его отец, простой русский мужик, крестьянин Вятской губернии – Иван Яковлевич Шаляпин – после долгих скитаний по стране в поисках заработка, обосновался в Казани и стал служить писцом в тамошней уездной земской управе. Своего сына Федьку он определил учеником в открывшееся ремесленное училище в небольшом городке Арске. Музыкальных и актёрских увлечений сына Иван Яковлевич не понимал и не одобрял. Вот как он наставлял своего непутёвого (с его точки зрения непутёвого) сына: – В дворники надо идти, скважина! В дворники, а не в театр. Дворником надо быть, и будет у тебя кусок хлеба!...

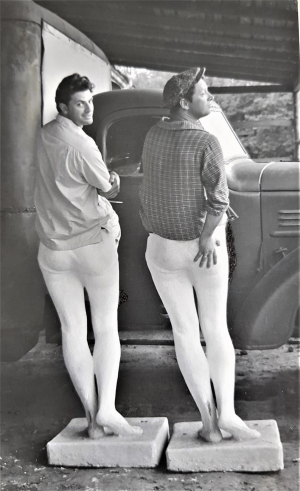

Фотошутка Александра Ширвиндта и Юрия Белова

Всем известно, что актёр Александр Анатольевич Ширвиндт – обладатель великолепного чувства юмора. На просторах Рунета я обнаружил забавное фото с его участием. Могу предположить, что именно он является автором идеи этой весёлой фотошутки.

Смешной кадр прокомментировал сын знаменитого актёра-остряка Михаил Ширвиндт: «1962 год. Двое красавцев-мужчин в белых лосинах – это папа и артист Юрий Белов. Фотография сделана во время съёмок фильма «Приходите завтра», где они играли студента «Станиславского» и студента «Немировича-Данченко». Только это не лосины, а сломанные бюстовые основы у парковых статуй. Они на них сидят. Это дружеское дурачество. Нашли где-то на помойке. Если бы это фото делалось в наши времена и выкладывалось в соцсети, оно набрало бы много лайков».

От себя добавлю, что если бы подобный снимок появился в наше время, то он наверняка бы вызвал ещё и множество кривотолков.