Показать содержимое по тегу: Про науку и учёных

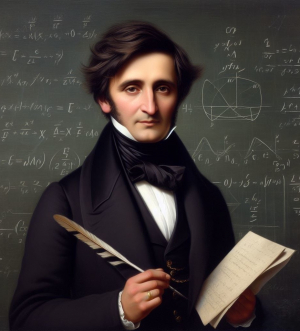

Галантность в математике

Однажды известный французский математик барон Огюстен Луи Коши долго, но безуспешно объяснял молодому, весьма благовоспитанному графу Анри де Шамбору одну из сложных теорем о сечении конуса. Юноша слушал доказательство теоремы с большим вниманием, но постоянно смущённо повторял: – Я ничего не понял, маэстро… Опять не понял.

Математик снова и с самого начала начинал подробное объяснение. Наконец юноша со вздохом сказал: – Простите, но я никак не разберу, что тут к чему.

Доведённый до отчаяния, Огюстен Коши воскликнул: – Теорема верна! Клянусь честью!

Молодой граф Анри де Шамбор (который, кстати, был последним принцем из династии Бурбонов и претендентом на французский престол) был очень галантным молодым человеком. Услышав фразу «Клянусь честью!», он весьма учтиво произнёс: – Ах, маэстро, почему же вы не сказали так с самого начала? Ведь я никогда не позволил бы себе сомневаться в честном слове столь уважаемого человека! Значит, и доказывать эту трудную теорему незачем...

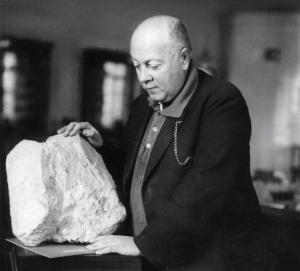

Искреннее письмо академику Ферсману

Выдающийся российский и советский геолог, минеролог, кристаллограф, геохимик, профессор и академик Александр Евгеньевич Ферсман был большим популяризатором геологической науки. А ещё он очень любил детей. Для них он написал книги «Рассказы о самоцветах», «Занимательная геохимия», «Занимательная минералогия», «Путешествие за камнем» и «Воспоминания о камне».

Я лично в своём детстве зачитывался этими увлекательными книгами – очень интересно они были написаны. Более того, после знакомства с удивительным миром камней мне ужасно захотелось стать геологом.

Однажды академик получил письмо от одного из своих маленьких друзей. Ученик Дегтярёв из города Рубцовска узнал из правительственного сообщения о награждении Александра Ферсмана орденом Трудового Красного Знамени в день его 60-летия и написал следующие строки: «Дорогой Александр Евгеньевич! Сегодня мне очень грустно, потому что я узнал, что Вы старый!»...

Необычное письмо от сына, взволновавшее материнское сердце

Однажды (а именно в конце XIX века) Анна Петровна Лебедева, жена богатого московского купца-чаеторговца, получила письмо от любимого сына Петеньки. Тот учился за границей – в Страсбургском университете, в лаборатории известного физика Августа Кундта. Письмо сына-студента чрезвычайно обеспокоило материнское сердце…

Да и как можно было не взволноваться, прочитав ошеломляющие строки: «А у меня новорождённая: кричит, бунтует, ничьего авторитета не признаёт. Я, слава богу, уже оправился, совершенно здоров и хожу в институт. Крёстным был профессор Кундт, и он пришёл в некоторое взвинченное настроение, когда я преподнёс ему новорождённую…»

Представляете, что испытала бедная мать и какие мысли приходили ей в голову! Смею предположить следующее: Мало того, что сын Пётр неженатый, так ещё и ребёночка незаконнорождённого заимел! Кто же эта мерзавка-вертихвостка, которая вскружила голову родной кровиночке? Ему же ещё рано жениться – всего-то 23-й годок пошёл. Теперь придётся этому влюблённому студенту вдвое больше денег в Страсбург посылать. Вот и отправляй после этого детей на учёбу в Европу! Сплошной разврат и лишняя трата денег!...

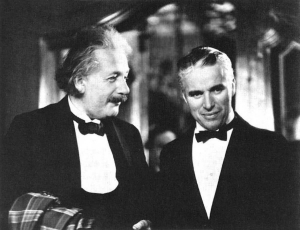

Великий – великому

Альберт Эйнштейн любил фильмы Чарли Чаплина и относился к его герою на экране с большой симпатией. Однажды он написал в письме к Чаплину: «Ваш фильм „Золотая лихорадка“ понятен всем в мире, и вы непременно станете великим человеком. Эйнштейн».

На это Чаплин ответил весьма остроумно: «Я вами восхищаюсь ещё больше. Вашей теории относительности никто в мире не понимает, а вы всё-таки стали великим человеком. Чаплин».

Тема сегодняшнего выпуска интернет-журнала «ПЗ» – истории о великих учёных:

- Как химик Карл Шееле отравил сам себя

- Последний человек, который знал ВСЁ и который ходил по канату

- Череп временно ещё нужен

- Правильный ответ на экзамене и к тому же весьма приятный для профессора

- Три докторские степени – это очень просто!

- Смекалистый студент

- Неприятная ошибка Ферми

- Ненормальный профессор

Ненормальный профессор

Когда молодой профессор Филипп Франк в 1912 году принимал кафедру физики в Карловом университете Праги, декан сказал ему: – Мы хотим от вас только одного – нормального поведения.

Франк удивился столь странному требованию и спросил: – Неужели для физиков нормальное поведение – это такая редкость?

На что декан произнёс: – Вы хотите сказать, что ваш предшественник был нормальным человеком? Вы действительно его считаете нормальным?

Комичность этой истории заключается в том, что предшественником нового профессора был Альберт Эйнштейн.

Неприятная ошибка Ферми

Даже у великих учёных иногда бывают досадные ошибки. Вот одна из них. В одну из зим в доме знаменитого итальянского физика-теоретика Энрико Ферми встал вопрос о покупке зимних оконных рам. Лауреат Нобелевской премии Ферми к любому вопросу, даже столь незначительному, любил подходить серьёзно. Он закрылся в кабинете и погрузился в длиннейшие вычисления. И как ни странно, оказалось, что проникновение холодного воздуха ничтожно, и зимние рамы никакой помощи не окажут. Они не окупят потраченные на них средства.

Поэтому в ту зиму рамы так и не были куплены. Вся семья Ферми страдала от прохлады, куталась в пледы и спала в тёплых пижамах под двумя одеялами. Хотя… ну-у-у сколько там той южной зимы – можно и потерпеть.

И вот наступила весна. В один из дней Энрико Ферми нашёл на рабочем столе свои оконные вычисления, пересмотрел их, и обнаружил, что в одном из результатов он не туда поставил запятую десятичной дроби…

Вот так вот – из-за какой-то запятой вся семья дрожала от холода!

Смекалистый студент

Ещё один пример изворотливой находчивости на экзамене. Знаменитый немецкий учёный Рудольф Вирхов (патологоанатом, гистолог, физиолог, один из основоположников клеточной теории в биологии и медицине, а также профессор Берлинского университета) во время экзамена любил задавать своим ученикам неожиданные вопросы – как будто простые, но с подвохом.

И вот однажды Вирхов обратился к студенту-медику с вопросом из области анатомии: – Скажите, куда я попаду, если своим ножом вскрою вам вот это место? – после чего учёный дотронулся карандашом до груди студента.

Молодой человек, который, по-видимому, не был достаточно подготовлен к такому вопросу, ответил весьма резонно: – Вы попадёте прямо в тюрьму, господин профессор!

Правильный ответ на экзамене и к тому же весьма приятный для профессора

А вот вам история о находчивости выдающегося немецкого физика-теоретика и математика Макса Борна – одного из создателей квантовой механики и лауреата Нобелевской премии по физике.

Как-то раз, в молодые годы, будучи студентом Гёттингенского университета, Макс Борн сдавал экзамен профессору Карлу Шварцшильду, который преподавал не только физику, но ещё и астрономию. Между ними произошёл любопытный диалог. Профессор Шварцшильд задал немного странный вопрос, какой-то даже житейский, не имеющий отношения ни к физике, ни к астрономии: – Что вы делаете, когда видите падающую звезду?

Каков вопрос – таков ответ, решил студент Борн и ответил: – Загадываю желание… Экзаменатор продолжил гнуть свою странную линию: – Хорошо, а что вы делаете потом?

И тут Макс Борн догадался – к чему именно клонит астроном Шварцшильд. И поэтому подыграл ему: – Я смотрю на часы, отмечаю время, устанавливаю созвездие, из которого появилась падающая комета, определяю направление её движения, длину светящейся траектории и т.д., а затем иду домой и вычисляю приблизительную орбиту небесной гостьи.

Больше вопросов профессор Шварцшильд не задавал, он остался очень доволен ответом умного студента Борна.

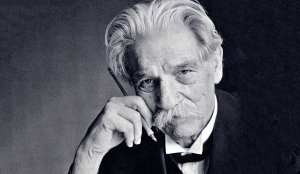

Три докторские степени – это очень просто!

Немецко-французский (а именно эльзасский) учёный Альберт Швейцер сам себя без ложной скромности называл «универсальным человеком». И имел для этого все основания. Он действительно был многосторонней личностью с широчайшим кругом научных интересов. Судите сами: Альберт Швейцер был лютеранским теологом, философом культуры, выдающимся врачом, музыкантом-органистом, музыковедом и большим гуманистом. В африканском Габоне он на свои собственные скромные средства основал больницу и много лет заботился о ней, её персонале и пациентах.

За своё человеколюбие и активную деятельность по укреплению мира и дружбы между народами Альберт Швейцер стал лауреатом Нобелевской премии мира 1952 года. Примечательно, что на Нобелевскую премию он построил в Габоне деревушку для прокажённых и содержал её до конца своей жизни.

Череп временно ещё нужен

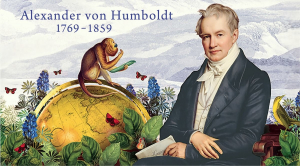

Ещё один гений – немецкий барон Фридрих Вильгельм Генрих Александр фон Гумбольдт тоже знаменит как универсальный учёный. Более всего он известен как географ, натуралист и путешественник. Он является одним из основателей географии как самостоятельной науки. Александр Гумбольдт был академиком Берлинской, Прусской, Баварской и Петербургской академий наук.

Хочется напомнить вам (короткой строкой) одну из своих прежних заметок. Во время путешествия по Южной и Центральной Америке Александр Гумбольдт открыл множество неизвестных тогдашней ботанической науке растений и удивительных цветов. А всего его экспедиция собрала огромную коллекцию – около 4000 видов всевозможных растений. И среди них прекрасные, пышные, роскошные цветы георгины, получившие своё название в честь… петербургского учёного Ивана Ивановича Георги.