Показать содержимое по тегу: Авиационные истории

Разница между военным и гражданским человеком с точки зрения строгого полицейского

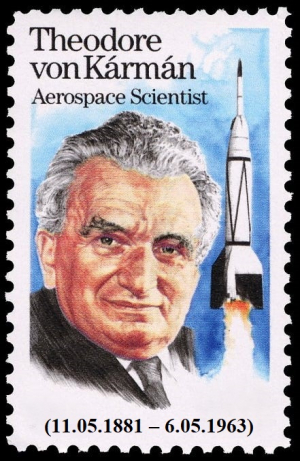

В качестве продолжения предыдущей заметки эта история будет о видном учёном, инженере, механике и большом специалисте в области аэродинамики Теодоре фон Кармане. В середине прошлого века он не только стоял у истоков ракетной компании «Аэроджет», но и был директором лаборатории воздухоплавания в Калифорнийском технологическом институте.

После окончания Второй Мировой войны Теодор фон Карман стал сотрудничать со многими авиационными компаниями. Одна из них даже преподнесла своему ценному консультанту дополнительный бонус – право на бесплатные перелёты между Штатами и Европой. Что было учёному весьма кстати. Потому что он читал лекции по аэродинамике сразу в двух учебных заведениях – в американском городе Пасадена и в германском Ахене. Профессор Карман мотался между Старым и Новым Светом так часто, что иногда от усталости и смены часовых поясов путал языки – американским студентам читал лекции по-немецки. На что как-то раз один из его студентов сказал: – Профессор, не расстраивайтесь! Говорите ли вы по-немецки, или по-английски – это не важно! Мы всё равно ничего не понимаем!

А вот в годы Первой Мировой войны этот уроженец венгерского Будапешта, причём человек еврейского происхождения, читал лекции по аэродинамике в одной из воздушных эскадрилий германской армии. В благодарность за это пилоты взялись обучить его управлению самолётом. Молодой доктор наук и директор Института воздухоплавания при Ахенском университете Теодор фон Карман с радостью согласился – личное пилотирование позволило бы ему объединить его теоретические познания с практическими навыками. И это было бы замечательно, потому как видный учёный, умеющий пилотировать аэроплан – это крайне редкое достижение!

Анатолий Папанов о Лихтенштейне

Несколько слов о чувстве юмора замечательного артиста Анатолия Дмитриевича Папанова. В книге Александра Ширвиндта «Склероз, рассеянный по жизни» есть интересное воспоминание. Позвольте его вам процитировать.

У каждого человека к определённым годам, если он здравомыслящий и не до конца закомплексованный, наступает ослабление чувства профессиональной зависти. «Да ну, – думаем мы, – если поднатужиться… Ах, это уже было! Ах, это мы уже делали!..» Остро завидуешь только одному – тому, что не приходило и не могло прийти тебе в голову. Вот Анатолий Папанов был субъектом крайне индивидуальным, парадоксально мыслящим. Бывало, вякнет Папанов что-нибудь, отсмеются окружающие, и понимаешь: да, никогда бы не догадался такое сказать.

Однажды театр Сатиры летел на гастроли в Милан. Мы – давно в воздухе, и вдруг объявляют, что по техническим причинам будет дозаправка в Лихтенштейне. Сверху это карликовое государство – как театральный макет: домик-домик, садик-садик, капельки бассейнов, булавочки башен… Снижаемся, снижаемся, но от самой земли неожиданно вновь взмываем вверх и улетаем. И тут Толя говорит: «Ну вот, не вписались в страну!»

Как и откуда во всеобщем употреблении появилось слово самолёт?

Что за странный вопрос! – скажете вы – Наш народ сам придумал. Сам летает – вот поэтому и самолёт… Исконное русское слово самолёт в современном его значении – это, выражаясь сухим канцелярско-техническим языком, класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу. Во как!

Однако, в нашей отечественной истории были и другие самолёты. Более того, слово самолёт появилось в русском языке значительно раньше поднявшихся в воздух летательных аппаратов на бензиново-керосиновом ходу. Вот, например, в «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона» 1903 года издания, в статье «Шлиссельбург» рассказано про то, как русские войска захватили крепость Нотебург (она же Орешек) у истока Невы во времена Петра I. Там имеются следующие слова: «…особый отряд… переправлен на правый берег и, овладев находившимися там укреплениями, прервал сообщения крепости с Ниеншанцем, Выборгом и Кексгольмом; флотилия блокировала её со стороны Ладожского озера; на самолёте была устроена связь между обоими берегами Невы…»

Как говорится, ну и как тебе такое, Илон Маск?... да и братья Райт тоже!... у русских уже в 1702 году самолёты над Невой летали!...

Отец ангелов

В 1875 году в американском колледже Уэстфилд, что в Иллинойсе, один священник спорил с директором колледжа о науке, техническом прогрессе и полезных изобретениях. Священнослужитель утверждал, что наука не может больше идти вперёд, ибо уже открыто всё, что только можно было открыть. Директор не соглашался с этим категорически. Он заявил пастырю: – Через пятьдесят лет люди будут летать, как птицы.

Священник был изумлён таким смелым заявлением и гневно возразил: – Летать могут только ангелы, и каждый, кто думает иначе – богохульник!

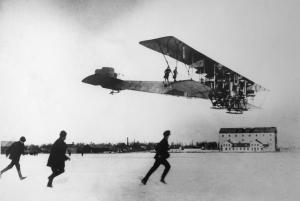

Этого святого отца звали Милтон Райт, он был епископом евангелической церкви, профессором богословия и доктором философии. У него было пятеро детей: четыре сына и одна дочь. Он много путешествовал по стране по церковным делам и часто привозил домой подарки. Однажды он принёс своим двоим младшим сыновьям, причём самым любознательным мальчишкам – Уилберу и Орвиллу – игрушечный вертолёт. Летающая игрушка была сделана из бамбука, пробки и бумаги, а приводилась в движение резиновыми лентами. Когда вертолёт сломался, мальчики самостоятельно сделали несколько копий. Игрушечные летательные аппараты, собранные своими собственными руками, зажгли у братьев Искру интереса к авиации и полётам.

Спустя 28 лет после научного спора их отца с директором колледжа, братья Уилбер и Орвилл Райт прославились своим первым в мировой истории полётом на самолёте с бензиновым двигателем. Их аэроплан назывался «Флайер 1» («Flyer I»).

Профессор – душка

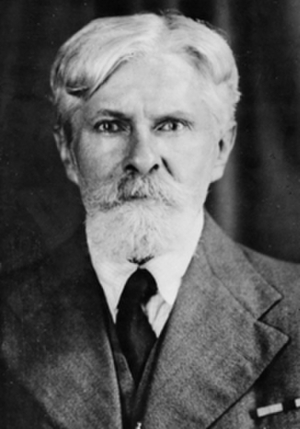

В продолжение несерьёзной предыдущей заметки, предложу вашему вниманию сначала серьёзную информацию о выдающемся учёном Владимире Петровиче Ветчинкине, а затем снова попробую вас развеселить.

В мире авиации и космонавтики его имя хорошо известно и весьма уважаемо. Владимир Ветчинкин был любимым студентом Николая Егоровича Жуковского. Он помогал своему учителю создавать знаменитый ЦАГИ – Центральный Аэрогидродинамический Институт.

В первой половине 1920-х годов Ветчинкин читал лекции по теории ракет и космических путешествий, и был первым в мире, кто обосновал оптимальность межпланетных перелётов по эллиптическим траекториям. Очень жаль, что эта идея, как правило, приписывается немецкому инженеру Вальтеру Гоману.

В возрасте 35 лет Ветчинкин стал профессором Академии ВВС им. Жуковского. Он активно работал над задачами крылатых ракет и реактивных самолётов. Также принимал участие в деятельности РНИИ (Научно-Исследовательский Институт Реактивного Движения).

А вот нефиг спать во время службы!

Эта история была обнаружена на одном авиационном интернет-ресурсе, на котором обитают наши доблестные военные лётчики, технический персонал, обеспечивающий полёты и прочие люди, причастные в ВВС. Попробую пересказать описанный там случай, переложив его с военно-воздушного на простой гражданский язык, понятный тем, кто не отличает тангаж от виража, а форсаж от помпажа (да простят меня наши орлы да соколы, если я ляпну что-нибудь неправильное).

Итак, трагикомическое лётное происшествие, которое случилось на Дальнем Востоке, в районе военного аэродрома Хороль, что находится в Приморском крае. Времена действия – лихие и смутные 90-е годы.

В полку стратегической авиации была обычная лётная смена. Экипаж тяжёлого реактивного ракетоносца Ту-16 выполнял поставленную ему учебную задачу недалеко от родного аэродрома. Особенность самолёта Ту-16 в его ракетоносной модификации – это нахождение прицельной радиолокационной станции в середине фюзеляжа. Ну и соответственно место второго штурмана находится там же.

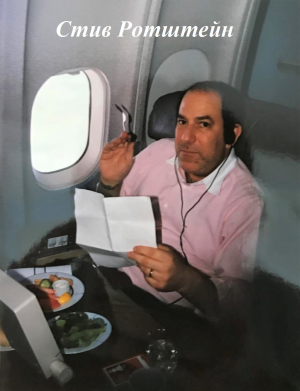

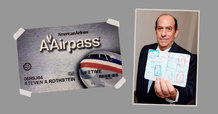

Безлимитный авиапутешественник Стив Ротштейн

В 1987 году американец Стив Ротштейн потратил гигантскую сумму денег – 250 000 долларов – на покупку авиабилета. Возникают вопросы: что же это за билет был такой и какой сервис полагался за такие деньжищи? Неужели полёт проходил на золотом самолёте, в компании звёзд Голливуда, под живую музыку популярной рок-группы и пассажир всю дорогу употреблял шампанское «Dom Perignon», произведённое для свадьбы принцессы Дианы? А на обед ему подавали белые трюфели из Альбы, фриттату с лобстером и алмазную икру редких белуг-альбиносов? Да за 250 000 долларов эту икру должна была подносить не стюардесса, а какая-нибудь Мисс Мира или даже Мисс Вселенная.

Но не буду интриговать и томить с ответом. На самом деле расчётливый человек Стив Ротштейн не прогадал – за четверть миллиона долларов он купил ПОЖИЗНЕННЫЙ БЕЗЛИМИТНЫЙ БИЛЕТ ПЕРВОГО КЛАССА авиакомпании «American Airlines».

Куда только не летал американец с этим своим «золотым билетом»! Больше всего он отличился перелётами в Англию – их было более 500. На втором месте – 120 рейсов в Токио. Ещё одно любимое местечко на планете – это Австралия, туда было совершено 70 поездок. В Европу смекалистый Стив Ротштейн мотался чаще, чем россияне ездят к себе на дачу. Причём в Старом Свете этот авиапутешественник удовлетворял свои самые обыденные желания: в Париж он летал чтобы погулять по Лувру и выпить чашечку кофе с круассаном на Елисейских полях; в Швейцарию – для покупки своего любимого сыра марки «Geff»; в Каталонию – за сувенирами в стиле Сальвадора Дали; в Канаду, чисто по-соседски, он заскакивал на обед; а выходные, так уж и быть, проводил в экзотических тропических странах. А уж сколько он совершил местных, внутренних перелётов по США – это только в самой авиакомпании знают...

Какая связь между НЛО в Лондоне и бородатой стюардессой над Южно-Китайским морем

Вечером 31-го марта 1989 года тысячи автомобилистов, которые ехали по шоссе в пригороде Лондона, остановились и стали внимательно смотреть в небо. Они наблюдали, как им всем сначала показалось, аварию НЛО – пылающая огнём летающая тарелка опускалась на столицу Великобритании.

Аварийное блюдце приземлилось в предместьях Лондона. Местные жители немедленно вызвали полицию и предупредили правительство, ведь надо же было как-то реагировать: либо устроить официальную встречу инопланетной делегации, либо, напротив, дать внеземному вторжению достойный отпор.

Скоро к месту посадки прибыла полиция, и один отважный офицер приблизился к тарелке, на всякий случай держа прямо перед собой руку с… нет не с пистолетом, а с дубинкой. С пистолетом – это немного не гостеприимно. Пришельцы могли бы осерчать. А вот дубинка могла быть расценена инопланетянами, как жест радушного приёма землян – вдруг у этих туземцев такие обычаи. Но когда наконец дверь в тарелке открылась и оттуда появилась тощая фигура в серебристом костюме, храбрый английский полицейский перестал быть храбрым. Он дал дёру подальше от пришельца. Как он потом оправдывался прессе – побежал за подмогой...

«НЕвредные заметки» № 299

Тема сегодняшней программы – интересные истории из мира авиации. Вы узнаете:

- как один житель Магадана совершил нечаянную воздушную экскурсию над просторами нашей бескрайней родины;

- какое авиапроисшествие над Гавайями можно назвать очень крутым везением;

- как английский фотограф Джим Лидз сделал уникальный снимок тракториста на фоне катапультирующегося пилота падающего истребителя;

- какой подвиг в окрестностях Берлина совершили в 1966 году советские лётчики Борис Капустин и Юрий Янов.

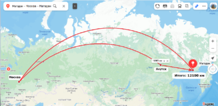

Дальний крюк из Магадана в Якутск. Авиационные истории

Как-то раз один магаданский блогер рассказал о курьёзном случае, который произошёл с его знакомым земляком. Этому человеку понадобилось полететь на самолёте из Магадана в Якутск. Лететь-то по нашим российским масштабам сущая ерунда – всего каких-то 1200 вёрст напрямки над тайгой. Прямых рейсов в тот день не оказалось, а были только рейсы с пересадкой в Москве. Но делать нечего, добраться в Якутск нужно было кровь из носу, поэтому пришлось взять билеты со столь гигантским крюком – длиною почти в 11 000 километров.

Сделал человек пересадку в Москве, и при подлёте к Якутску, самолёт из-за погодных условий был отправлен… как вы думаете – куда?...

Правильно, самолёт был посажен в Магадане. Человек совершенно нечаянно вернулся в свой родной город. Вот какая забавная экскурсия у него получилась над просторами нашей бескрайней родины.

Тема сегодняшней выкладки – интересные истории из мира авиации. Предлагаю вашему вниманию следующие заметки:

- Очень крутое везение

- Остановись, мгновение! Ты опасно! История одной невероятной фотографии

- Огромное небо. Одно на двоих