Показать содержимое по тегу: Душевные истории

Как поклонники Дедушки Волка сорвали съёмки фильма «Холодное лето пятьдесят третьего…»

Замечательный актёр Анатолий Дмитриевич Папанов за свою яркую творческую жизнь снялся в 70 кинокартинах и 12 телеспектаклях, сыграл 53 роли на театральных подмостках и озвучил более 100 мультфильмов. Самая известная мультипликационная роль Анатолия Папанова, ставшая его визитной карточкой – это, конечно же, Волк из «Ну, погоди!». Изначально режиссёр мультфильма Вячеслав Котёночкин хотел, чтобы Волка озвучил Владимир Высоцкий, однако против «неблагонадежного» Высоцкого выступило вышестоящее руководство. И тогда утвердили Анатолия Папанова. Котёночкин вспоминал об этом так: «Не забыть мне огорчённое лицо Папанова, когда в роли Волка он обнаружил всего два слова… Но обижать меня отказом не стал. После выхода первой серии фильма на экраны мы получили столько писем, что решили продолжить приключения лукавого Зайца и незадачливого Волка»...

Три пирожка и ну-у-у очень драматическая роль

Однажды, в начале 60-х годов прошлого века, студентка ВГИКа Тамара Сёмина во время дипломного спектакля поразила своей невероятной драматической игрой и душевным надрывом маститых театральных деятелей. Никто из них не знал истинную причину нервного напряжения молодой актрисы. А она, причина эта, скрывалась… в трёх пирожках…

Всё началось несколькими часами раньше, когда Тамара Сёмина бежала мимо метро – торопилась сыграть в дипломной пьесе. У метро какая-то крикливая тётка продавала пирожки. И так замечательно выглядели эти пирожки, так ароматно пахли, что Тамара невольно остановилась. Поглядела голодная студентка на еду и пропала. Денег у бедной девушки с собой было мало, сущие копейки, но зато были часики на руке – хорошие такие, материнский подарок. И ни за что бы она с ними не рассталась, если бы не лютый голод...

Воспоминания пожилого итальянца о войне в России: жуткие морозы, эрзац-валенки, отмороженные стопы и медсестра Наташа

Как-то раз в одной социальной сети попалась мне на глаза весьма интересная история о Великой Отечественной войне. Написал её врач-нейрохирург Василенко В.В.

Волею судьбы он оказался за рубежом – в настоящее время этот человек проживает на Западе. К огромному сожалению, его инициалы – В.В. – так и остались нерасшифрованными. Найти этого человека, связаться с ним, пообщаться и уточнить его данные мне не удалось. Так что буду называть его по фамилии.

В начале своего сообщения доктор Василенко вкратце рассказал о вещах хорошо известных – о двух старых-добрых союзниках русской армии: о Генерале Морозе и валенках. Они нас неоднократно здорово выручали. Давайте я сперва расширю и дополню рассуждения доктора, а уж в конце своей заметки поведаю вам его очень душевную историю.

Первый наш союзник – Генерал Мороз – сковывал действия неприятеля, замораживал-останавливал его боевую технику и выводил из строя живую силу врага.

Блокадный пёс Трезор, спасший от голода 16 человек

В середине 1960-х годов в Ленинграде в районе пригородного посёлка Парголово сносили старые деревянные дома – освобождали место для нового жилого строительства. Во дворе одного расселённого дома рабочие обнаружили интересный объект – могилку, над которой возвышался обелиск с прикреплённой к нему необычной фотографией. С той фотографии на памятнике на людей смотрел пёс с большими умными глазами – помесь «двортерьера» с гончей. Подпись гласила: «Дорогому другу Трезору от спасённых им хозяев». Годы жизни, как полагается, тоже были указаны: 1939 – 1945.

Было понятно, что памятник как-то связан с событиями Блокады, и сносить его не стали, а через паспортный стол начали искать бывших жильцов дома. Через неделю в тот двор пришёл седой мужчина и бережно снял фотографию собаки с обелиска. Обступившим его строителям он сказал: – Это наш Трезорка! Он спас нас и наших детей от голода. Я его фотографию повешу в новой квартире... После чего мужчина рассказал удивительную историю.

Осенью 1941 года окраины северных районов и пригородов Ленинграда сравнительно мало страдали от обстрелов и бомбёжек. Основные удары неприятеля приходились на центральную часть города. Но голод пришёл и в посёлок Парголово, в том числе и в деревянный дом на четыре семьи, в каждой из которых были дети. Общим любимцем двора был Трезорка – игривый и смышлёный пёс. Но в одно октябрьское утро в собачью миску, кроме воды, налить было нечего. Пёс постоял, видно, подумал. И исчез. Жители вздохнули с облегчением – им не нужно было смотреть в голодные собачьи глаза. Но Трезорка не пропал без вести. К обеду он вернулся домой, неся в зубах пойманного зайца. Этого охотничьего трофея хватило на обед для всех четырёх семей. Требуху, лапы и голову отдали главному добытчику. С тех пор Трезорка начал приносить зайцев почти ежедневно.

Колыбельная Сергея Образцова для немецкой девочки Греты

Замечательный советский актёр-кукольник Сергей Владимирович Образцов во время своих выступлений и творческих встреч любил рассказывать одну душевную историю, которая произошла с ним в поверженном Берлине.

17-го июля 1945 года в пригороде германской столицы – в Потсдаме – началась официальная встреча лидеров «большой тройки»: СССР, США и Великобритании. На Потсдамской конференции главы трёх держав-победительниц обсуждали политическое и экономическое будущее Германии, а также устройство и обустройство послевоенной Европы.

По вечерам для развлечения иностранных делегаций проводились сборные концерты. Перед важными персонами выступали известные советские хоровые и танцевальные коллективы, а также знаменитые эстрадные артисты. Иосиф Сталин любил творчество выдающегося кукольника Сергея Образцова, поэтому его тоже пригласили в Потсдам. Один из концертов решили повторить для широкой публики в побеждённом Берлине, причём, что было весьма символично – на ступенях разгромленного Рейхстага.

Мать-героиня Александра Деревская

Жила-была во время Великой Отечественной войны в одном волжском селе удивительная женщина, которую звали Александра Аврамовна Деревская. Её село в те годы называлось Отважное, сейчас это город Жигулёвск в Самарской области. Своих родных детей у Александры Деревской не было. Единственную дочку-младенца унесла эпидемия тифа, которая бушевала в России в годы Гражданской войны. С тех пор Александра не могла родить. Но свою неуёмную и безграничную тягу к материнству Александра Деревская реализовала сполна.

В 20-е годы она начала усыновлять чужих детей. Чужих, которые становились самыми родными. А вскоре у Александры Аврамовны появилось любимое дело, идеально подходящее для её активной педагогической натуры – она стала заведующей детского дома в городе Сызрани. Перед войной в семье Александры и Емельяна Деревских было 9 детей.

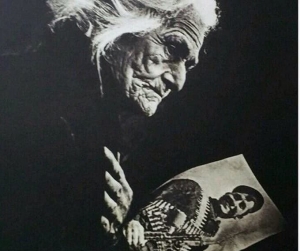

Свидание матери с сыном спустя 20 лет

Во время войны армейский фотокорреспондент главной советской газеты «Правда» Семён Коротков побывал в местах самых жарких сражений с врагом. В мае 1942-го года, во время боёв за Севастополь, Коротков сфотографировал бравого морского пехотинца с красивой улыбкой, грудь которого перепоясывали пулемётные ленты, а за поясом торчала граната. Звали этого красавца – Алексей Аршба. Он был родом из Абхазии.

На своей малой родине Алексей исходил немало горных троп, поэтому крымские скалы казались ему привычными. Алексей Аршба был отчаянным разведчиком. Как раз накануне съёмки он взял за линией фронта и доставил в штаб очередного немецкого «языка», 27-го на своём личном счету. После позирования морпех попросил корреспондента передать фотокарточку его матери, но назвать её адрес и имя не успел – его срочно вызвал командир.

В тот же день, поздним вечером Алексей Аршба с пятью товарищами ушёл на разведку в тыл к немцам. Утром группа не вернулась... Шестеро бойцов были внесены в списки пропавших без вести…

Двадцать лет родные и близкие Алексея ничего не знали о его последних днях и месте его гибели. Двадцать лет фотограф Семён Коротков разыскивал семью героя. Работая фотокорреспондентом газеты «Советская Абхазия» и часто разъезжая по всей республике, он в каждом селении и в каждом городе показывал людям снимок погибшего воина.

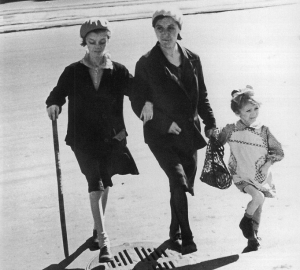

Блокадники на прогулке

Это застывшее на века фотоизображение времён Великой Отечественной войны кажется вполне себе мирным и совершенно беззаботным. Две женщины и маленькая девочка в яркий солнечный день гуляют по городу. В кадре, на первый взгляд, нет ничего ужасного. Но это только на самый первый взгляд, если не знать историю, которая стоит за этой фотографией. На самом деле, сквозь весеннее солнечное настроение проступает чёрное несчастье. Беда одной семьи. Трагедия огромного города.

Этот снимок сделан весной 1942 года военным корреспондентом Федосеевым где-то в районе Невского проспекта блокадного Ленинграда. На прогулке семья Опаховых. В центре кадра – мама, Вероника Александровна Опахова. Слева от неё… нет, это не старушка с палочкой… и даже не сестра… это старшая дочь Лора, которой в тот страшный год было всего лишь 13 лет.

Доктор Георгий Синяков – ангел из нацистского концлагеря

О немецком промышленнике Оскаре Шиндлере, который во время Холокоста спас около 1200 польских евреев, знают миллионы людей в нашей стране. И всё благодаря кинодраме «Список Шиндлера», гениально снятой Стивеном Спилбергом. А вот о подвиге русского врача Георгия Синякова, который избавил от верной смерти более 3000 военнопленных, у нас, к огромному сожалению, мало кто знает.

В послевоенном Челябинске, в медсанчасти ЧТЗ (Челябинского Тракторного Завода) хирургическим отделением четверть века заведовал Георгий Фёдорович Синяков. И ведь что интересно: в течение 16 лет после Победы никто, кроме самых близких ему людей не ведал, что этот скромный человек является героем… Даже не просто героем, а сверхгероем!

Незаметный подвиг бойцов невидимого фронта

Ко Дню Победы российские СМИ стараются подготовить статьи, очерки, репортажи и документальные фильмы о героях Великой Отечественной Войны. Как правило, это рассказы о подвигах отважных танкистов, дерзких лётчиков, метких артиллеристов, смелых пехотинцев, ловких разведчиков, стойких моряков, мудрых партизан и уставших от бесконечных операций медиков. И всякий раз журналисты забывают упомянуть весьма весомый вклад в общее дело людей, чья служба проходила тихо и незаметно. Это были настоящие герои невидимого фронта! Даже не герои, а ГЕРОИНИ! Потому как речь идёт о простых женщинах-прачках из банно-прачечных отрядов Красной Армии.

Да, они не ходили в атаку в полный рост. Да, над их головой редко свистели пули и не часто пролетали снаряды. Да, они значительно меньше рисковали своими жизнями, чем бойцы на передовой. Но их службу сахарно-медовой не назовёшь. Наши мужественные женщины приближали Победу своим очень тяжёлым трудом. Адски тяжёлым трудом...