Показать содержимое по тегу: Медицинские истории

История о том, как модные зелёные обои погубили множество людей. Возможно даже самого Наполеона

Не люблю я, знаете ли, рассказывать о печальном и трагическом, ну разве только если речь идёт о мужестве и героизме людей. Интернет-журнал у меня, вообще-то позитивный. Но следующая грустная история меня задела за живое. Она о том, как шведский химик и фармацевт Карл Шееле изобрёл пигмент, который окрашивал ткани и бумагу в прелестный, насыщенный зелёный колор, а королева Виктория – главная модница эпохи, названной её именем, привела к повальному увлечению изумрудным цветом в своём королевстве. Эти два человека, без всякого злого умысла, сами того не желая, привели к жутким болезням и даже гибели множества людей.

Во второй половине XIX века в Англии наблюдалась странная эпидемия, из-за которой умирали состоятельные подданные Её Величества. Загадочная болезнь не щадила ни женщин, ни мужчин, ни детей, ни стариков. У всех больных обнаруживались схожие признаки: насморк, слабость, удушье и боли в животе. Иногда симптомы напоминали дифтерию, и чаще всего именно такой диагноз ставили доктора, которые были бессильны помочь своим несчастным пациентам.

Вот один характерный пример. В лондонском районе Лаймхаус жило семейство по фамилии Тёрнер. За полтора месяца семья потеряла троих сыновей. Как определили врачи – от дифтерии. 3-го апреля 1862 года к трёхлетней дочке Энн Эмилии был вызван доктор Томас Ортон. Девочка испытывала сильную усталость, её мучили боли и проблемы с горлом – привычные симптомы дифтерии.

Однако, осмотрев малышку, доктор Ортон засомневался в начальном диагнозе. Он стал изучать условия жизни семьи. Они оказались вполне себе хорошими: Тёрнеры жили в небольшом, но чистом и сухом доме, комнаты которого были украшены зелёными обоями. Помещения регулярно проветривались. Вода в доме была чистой. Даже имелся ватерклозет – устройство, доступное далеко не всем лондонцам того времени. В общем, ничего вредного для здоровья в доме Тёрнеров доктор Томас Ортон не обнаружил.

Спустя месяц девочка Энн Эмилия Тёрнер умерла. Ортон запросил посмертное вскрытие с детальными анализами. Выявленный диагноз прозвучал как гром среди ясного неба: отравление мышьяком!.. И только после этого доктор Ортон вспомнил, что в жилищах многих умерших его пациентов присутствовали… обои приятного зелёного цвета. Подобные обои в домах небедных англичан стали популярны благодаря главной законодательнице мод Великобритании – королеве Виктории, которая носила зелёные наряды и приказала сделать комнаты в Букингемском дворце красивого зелёного оттенка…

Уникальная медицинская операция

Более 200 лет назад английский врач по фамилии Хилл прислал в лондонское Королевское научное общество доклад такого содержания: «Одному матросу на корабле, где я работал судовым врачом, раздробило ногу. Я собрал все осколки, уложил их как следует и полил смолой и подсмольной водой, получающейся при перегонке смолы. Вскоре осколки соединились, и матрос смог ходить, как будто ничего не случилось».

Это сообщение было зачитано на одной из научных сессий и вызвало огромный интерес с бурным обсуждением. Ну ещё бы! Ведь это была уникальная операция, не имеющая аналогов в истории медицины – сращивание ноги с помощью смолы!

Вскоре, однако, доктор Хилл прислал дополнительное сообщение: «В своём докладе я забыл упомянуть, что... нога у матроса была деревянная».

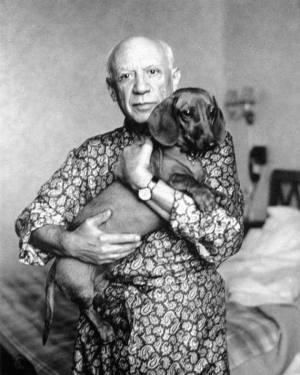

Такса Пикассо и кабинет профессора-ларинголога. Один другого стоили

У художника Пабло Пикассо был любимый пёс – такса по кличке Лумп. Когда мастер трудился в своей мастерской, только один Лумп имел право находиться с ним в это время. Причём любимчик Пикассо мог делать в его мастерской всё, что хотел. Спали они тоже вместе – в одной кровати. Художник неоднократно изображал своего питомца на картинах и рисунках, и даже на фарфоровой тарелке. Лумп любил кормиться за одним столом со своим хозяином с персональной посуды, украшенной собственным портретом.

И вот однажды Лумп заболел – у него опухло и загноилось горло. Пикассо, который почему-то не доверял ветеринарам, пригласил к себе знаменитого «человеческого» профессора-ларинголога. Осмотрев пса, доктор выписал лекарство и назначил курс лечения. Пикассо сердечно поблагодарил профессора и на прощание сказал: – Знаете, мне хотелось обратиться к выдающемуся специалисту в этой области. Моя собака этого стоит!

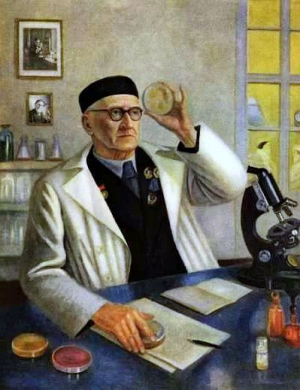

Главное впечатление доктора Илизарова от концерта Шостаковича

На седьмом десятке лет своей жизни композитор Дмитрий Шостакович сильно болел. У него было очень сложное заболевание, связанное с поражением мышц ног. Ему было трудно ходить. Шостакович несколько раз приезжал на лечение в город Курган к знаменитому доктору и изобретателю уникальных ортопедических аппаратов Гавриилу Абрамовичу Илизарову. Благодаря его квалифицированной помощи дела композитора пошли на поправку и Дмитрию Дмитриевичу стало значительно лучше.

Благодарный Шостакович пригласил Илизарова на свой авторский концерт в Малый зал Ленинградской филармонии. Гавриил Абрамович сидел на почётном месте, и Шостакович с удовольствием отметил, что вид у доктора был очень довольный. После концерта великий композитор подошёл к великому ортопеду и спросил о его впечатлениях.

– Впечатления у меня самые прекрасные, Дмитрий Дмитриевич, – ответил Илизаров. – По-моему, вы замечательно поднимались по лесенке на эстраду и так же замечательно спускались.

Зелёные рецепты доктора Платона Гигинеишвили

В грузинском городе Батуми много лет трудился доктор Платон Георгиевич Гигинеишвили. Городской больнице он посвятил 43 года своей жизни. Начал работать в ней ещё в 1906 году.

После образования Грузинской ССР Платон Гигинеишвили заведовал туберкулезным, детским, инфекционным и терапевтическим отделениями. В годы Великой Отечественной войны во время приёмов больных, помимо обычных врачебных расспросов он мимоходом интересовался у своих пациентов об их родных, ушедших на фронт. И в зависимости от полученных ответов выписывал рецепты на листках бумаги разного цвета: либо на обычных белых, либо на зелёных. Лекарства больные люди получали в аптеке напротив больницы.

Иногда в очереди перед кабинетом доктора Гигинеишвили возникал любопытный диалог. Какой-нибудь ребёнок спрашивал:

– Мама, а почему у этой тётеньки бумажка зелёного цвета, а у всех остальных белая?... И мама отвечала: – Не знаю детка. Это простой рецепт. Может у доктора обыкновенная бумага закончилась.

В аптеке через дорогу от больницы происходило следующее: пожилой однорукий аптекарь протягивал пациентке микстуру или пилюли, а зелёный рецепт откладывал куда-то в сторону, отдельно от других врачебных назначений. На вопрос: – Сколько с меня?... фармацевт отвечал: – Нисколько. Это бесплатный рецепт. Вы свободны...

Удивительное пересечение судеб человеческих

Ещё одна заметка о Судьбе или Божьем Провидении. Начальник инженерной службы 81-го стрелкового полка 25-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии старший лейтенант Залман Храпинович 12-го февраля 1943 года, на подступах к Харькову, при разминировании минных полей противника был тяжело ранен в ногу осколком танкового снаряда. Залман Храпинович – это настоящее имя замечательного советского артиста Зиновия Гердта.

После опасного ранения его несколько раз оперировала женщина-хирург Боткинской больницы, которую звали Ксения Максимилиановна Винцентини. Итальянская фамилия Винцентини ей досталась в наследство от отца и деда-итальянца. Именно она сохранила сапёру Храпиновичу-Гердту ногу. Всего он перенёс 11 операций. И всякий раз он боялся, что его везут на ампутацию. Но доктор Винцентини, наклоняясь над каталкой, каждый раз обещала: – Не волнуйтесь, я буду резать, но не поперёк, а вдоль...

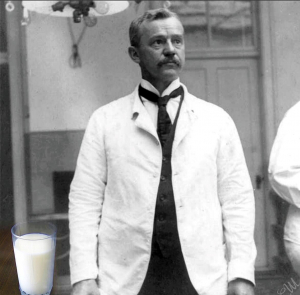

Стакан молока для Говарда Келли

Американец Говард Этвуд Келли родился и вырос в бедной семье. Будучи подростком, для того чтобы заработать себе на хлеб и на обучение, он разносил разные мелкие товары по домам. Однажды у него в кармане не оказалось ни цента. Мучаясь от голода, он решил зайти в ближайший дом и попросить еды. Ему было ужасно неловко, однако, когда он подошёл к дому, им овладело чувство решимости: откажут или нет – будь что будет.

Но, когда дверь открыла молодая и очень красивая девушка, Говард Келли неожиданно растерялся. От недавней уверенности не осталось и следа. Ему стало стыдно просить у девушки пищу. И тогда он, запинаясь от волнения, сказал: – Можно… попросить у вас… стакан воды?

Девушка поняла, что юноша голоден, и принесла ему большой стакан молока. Говард медленно выпил его и спросил: – Сколько я вам должен?... Красавица ответила: – Вы ничего мне не должны. Моя мама учила меня никогда ничего не брать за добрые дела... – В таком случае, сердечно вас благодарю! – ответил юноша.

Когда Говард Келли вышел из дома девушки, он чувствовал себя не только крепче физически, но и морально. Теперь он был уверен: пока на свете есть такие щедрые и добрые люди, всё будет хорошо!

Прошло много лет. И вот как-то раз одна женщина из маленького городка Камден, что находится в штате Нью-Джерси, серьёзно заболела. Местные врачи не знали, что делать. В конце концов, они решили послать её в большой город Балтимор в госпиталь Джонса Хопкинса на обследование к опытным специалистам.

Два случая на приёме у психиатра

Однажды я проходил водительскую медкомиссию. Один из её этапов – это посещение психоневрологического диспансера. Процедура получения справки из этого заведения в те годы была проста: заплатил деньги за услугу, постоял немного в очереди, доктор «пробивал» ФИО по базе данных, и, если этого ФИО там нет – получи бумажку о том, что ты не псих.

Так вот, зашёл я, значит, в кабинет к психиатру. Поздоровался, сел на стульчик и стал ждать. Человек в белом халате что-то строчил в своих бумагах, низко голову наклоня, и на меня никакого внимания не обращал. Даже искоса. Не зря применяю слово искоса – оно сыграет важную роль чуть позже.

Обычно на медкомиссии я с докторами и сестричками дурака валяю, всякие-разные прибаутки применяю и шутки юморю. А вот с психиатрами всегда молчу. Ибо с ними шутить – себе дороже. Сидели мы с доктором в уютной тишине неуютного учреждения и молчали. Было слышно, как скрипит накрахмаленный халат и стучит о стекло жирная осенняя муха – она пыталась вырваться на свободу из психдиспансера. Врач размашисто карябал какие-то загадочные знаки, а я сидел и думал, как бы поделикатнее привлечь к себе его внимание: глубоко вздохнуть или вежливо покашлять…

И вдруг, доктор без всяких предварительных прелюдий резко повернул голову ко мне и задал неожиданный вопрос: – Каков смысл у русской поговорки «Куй железо, пока горячо»?...

«Покойная Гамалея – это я…»

В мае 2021 года я написал заметку под названием «Кто такой Гамалея?». Во вступительном абзаце к той истории были следующие слова: «Мало кто знает (кроме медиков, конечно) кто такой этот Гамалея. Или кто такая? Признаюсь честно, к своему стыду, я сам ещё пару месяцев назад этого не знал. Думал, что Гамалея – это какой-то женский персонаж из древнегреческой мифологии: вроде Галатеи, Психеи, Кассиопея, Геи или какое-то крутое приключение типа Одиссеи».

После публикации статьи о Гамалее в одной социальной сети я получил от своего виртуального приятеля замечательный комментарий. В нём содержалась история, хорошо известная во врачебной среде. Приятель мой (кстати, тоже медицинский работник) впервые услышал эту историю от своей соседки, выпускницы 1-го московского меда и заслуженного фронтового хирурга. Весьма уважаемый доктор утверждала, что это не анекдот, а чистая правда.

Так вот… Сразу после Великой Отечественной войны в Москве защищала докторскую диссертацию некая дама из отдалённой союзной республики. В ходе своего выступления она использовала следующие словесные обороты: – Как ещё в 1936 году показала покойная Гамалея... Следствие из вот этого утверждения, высказанного покойной Гамалеей... Покойная Гамалея убедительно доказала, что...

Лодыря гонять, лодырничать или просто лодырь

Казалось бы, слово лодырь и все его производные должны иметь русские корни. Есть в этих словах что-то такое древнеславянское, не так ли? На протяжении столетий любит наш народ это дело – полодырничать. Чего уж греха таить, это моё любимое занятие. Однако слово лодырь – это не просто слово. Это фамилия. Правда, как часто бывает в русском языке, немного исковерканная иноземная фамилия.

В начале XIX века в Москве жил врач-немец по имени Юстус Христиан Лодер, которого все русские пациенты звали по-простецки да по-нашенски – Христиан Иванович. Доктор Лодер (между прочим, лейб-медик императора Александра I) был выдающимся специалистом: он преподавал анатомию, хирургию, судебную медицину и естественную историю. Во время Отечественной войны 1812-го года профессор Лодер строил госпитали для русской армии. А после войны основал и обустроил первый в Москве анатомический театр. Но в историю Христиан Иванович Лодер вошёл из-за своей любви к пешим прогулкам и к минеральным водам. Благодаря чему, кстати, прожил 78 лет крайне активной и насыщенной жизни.