Показать содержимое по тегу: Исторические заметки

Как Евгений Леонов сына воспитывал

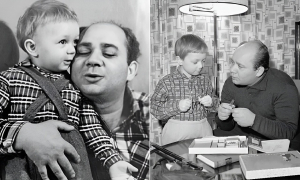

Несравненный и всеми любимый актёр Евгений Павлович Леонов был большим добряком, простым и открытым человеком. И практически все его персонажи обладали таким же характером. А особенно актёр любил свою семью. Сына Андрея Леонов баловал как мог. А сын рос с шилом в одном месте.

Вызвали как-то Евгения Павловича в школу: Андрюша перед всем классом корчил рожи и сорвал урок. Учительница была в ударе и выполнила программу максимум – не только нажаловалась на озорника, но и папу его буквально загнала в угол, подробно объяснив ему, какой из него нехороший отец и воспитатель. Бедный Леонов получил такую нервную встряску, что, недолго думая, решил: приду домой, и такую затрещину паршивцу дам, что вовек не забудет!...

Случайный телефонный звонок, имевший серьёзные последствия

У вас когда-нибудь были в жизни случайные телефонные звонки, которые повлияли на вашу дальнейшую судьбу? У меня – да. Но это очень долгая и запутанная история, о которой я расскажу как-нибудь позже. Просто поверьте – случайный набор случайного телефонного номера среди сотен тысяч абонентов в 5-миллионном городе Петербурге привёл к выбору нового места жительства моей семьи. Не просто места жительства, а места долевого строительства нового дома, причём было это в суровые времена, когда «долёвке» мало кто доверял, да притом ещё и стройка была с полного нуля – от котлована до заселения, со всеми присущими этому процессу рисками, опасениями и волнениями. Без вмешательства Сил Небесных тут явно не обошлось.

Всё это я рассказал вам вместо эпиграфа – к тому, что случайности – НЕ случайны! Даже случайные телефонные звонки. Об этом и будет следующая история.

В 1963 году молодая девушка Наталья, студентка МАТИ (Московского Авиационного Технологического Института) решила позвонить на кафедру своего ВУЗа дабы уточнить дату пересдачи экзамена. Но вместо института она случайно, по ошибке, набрала номер квартиры актёра Евгения Моргунова. К тому моменту он сыграл в 35 кинофильмах, среди которых роль Бывалого в гайдаевских комедиях «Самогонщики» и «Пёс Барбос и необычный кросс» сделала его знаменитым.

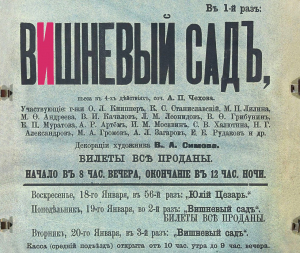

Чем ВИшневый сад отличается от ВишнЁвого?

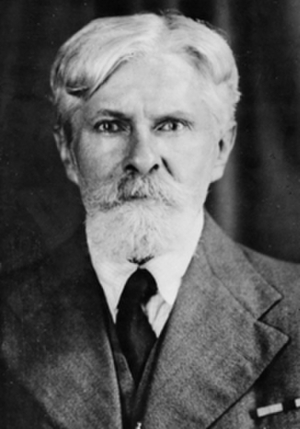

Тому, кто знает ответ на этот вопрос я дистанционно аплодирую, а всем остальным сообщаю, что описание разницы этих двух садов содержится в мемуарах Константина Сергеевича Станиславского – великого нашего театрального режиссёра, актёра, педагога, теоретика и реформатора театра.

Однажды к Станиславскому пришёл Чехов и объявил: «Послушайте, я же нашёл чудесное название для пьесы. Чудесное!»

«Какое?» – заволновался Константин Сергеевич.

«ВИшневый сад», – произнёс Антон Павлович и закатился радостным смехом. Отсмеявшись, вместо объяснения он начал повторять на разные лады, со всевозможными интонациями и звуковой окраской: «ВИшневый сад. Послушайте, это чудесное название! ВИшневый сад. ВИшневый!»…

После этой встречи прошло несколько дней или даже неделя… Как-то во время спектакля Чехов зашёл к Станиславскому в уборную и с торжественной улыбкой присел к его столу. «Послушайте, не ВИшневый, а ВишнЁвый сад», – заявил он и опять разразился заливистым смехом. В первую минуту Константин Сергеевич даже не понял, о чём идёт речь, но Антон Павлович продолжал смаковать название пьесы, напирая на нежный звук Ё в слове «Вишнёвый», точно стараясь с его помощью обласкать прежнюю красивую, но теперь ненужную жизнь, которую он со слезами разрушал в своей пьесе...

Невредные заметки №369

Тема сегодняшнего выпуска тележурнала «НЗ» – заметки из нашей отечественной истории. Вы узнаете:

- о смекалке мастера-камнетёса Василия Яковлева или почему архитектор Монферран поторопился к царю с печальным докладом;

- почему видный советский учёный Владимир Ветчинкин кружил голову своим собеседникам;

- как милые дамы реагировали на мудрёные лекции большого специалиста в области аэродинамики, ракетной техники и теоретической космонавтики профессора Ветчинкина, обладавшего чарующим для женского слуха голосом;

- несколько историй о том, как на орбите Земли шутили, разыгрывали друг друга и всячески развлекались наши доблестные космонавты.

Байки космонавтов

Наши отважные космонавты, работающие на орбите, так же, как и самые простые люди на Земле, очень любят пошутить. И умеют это делать весьма оригинально. Предлагаю вашему вниманию несколько историй о том, как развлекались люди редчайшей героической профессии.

Русская водка для американских астронавтов

Мой любимый розыгрыш среди советских покорителей космоса (о котором я уже как-то подробно рассказывал) – это блестящая мистификация Алексея Леонова, который в 1975 году на тюбики с борщом наклеил этикетки русской водки и предложил астронавтам американского «Аполлона» отметить встречу после легендарной стыковки с нашим «Союзом». Американцы были сильно удивлены и обескуражены. Причём дважды: первый раз, когда русские предложили им «выпивку», запрещённую на борту; и второй раз, когда они попробовали «водку» со вкусом борща...

Профессор – душка

В продолжение несерьёзной предыдущей заметки, предложу вашему вниманию сначала серьёзную информацию о выдающемся учёном Владимире Петровиче Ветчинкине, а затем снова попробую вас развеселить.

В мире авиации и космонавтики его имя хорошо известно и весьма уважаемо. Владимир Ветчинкин был любимым студентом Николая Егоровича Жуковского. Он помогал своему учителю создавать знаменитый ЦАГИ – Центральный Аэрогидродинамический Институт.

В первой половине 1920-х годов Ветчинкин читал лекции по теории ракет и космических путешествий, и был первым в мире, кто обосновал оптимальность межпланетных перелётов по эллиптическим траекториям. Очень жаль, что эта идея, как правило, приписывается немецкому инженеру Вальтеру Гоману.

В возрасте 35 лет Ветчинкин стал профессором Академии ВВС им. Жуковского. Он активно работал над задачами крылатых ракет и реактивных самолётов. Также принимал участие в деятельности РНИИ (Научно-Исследовательский Институт Реактивного Движения).

Главное в центре круга – чтобы голова не закружилась

Любите ли вы ездить на велосипеде? В одной замечательной семье (дорогих моему сердцу людей) сложилась удивительная ситуация: муж очень любит кататься на велике, а вот его жена – нет. Причём, раньше могла это делать, а потом, вдруг, разлюбила. Наверное потому, что столбы дорогу перебегали…

К чему это я? А к тому, что любовь или нелюбовь к велосипедной езде бывает разная и порой она имеет уникальные формы. Вот, к примеру, интереснейший случай.

Видный советский учёный-механик, работавший в области аэродинамики, ветроэнергетики, ракетной техники и теоретической космонавтики Владимир Петрович Ветчинкин почти не расставался с велосипедом. Он ездил на нём в любую погоду и летом и зимой. Встречая на улице товарища или знакомого, Владимир Петрович не покидал седла – он продолжал крутить педали, разговаривая с приятелем и нарезая круги вокруг собеседника. А тот, стоя в центре круга, был вынужден вращаться на месте в течение пяти, десяти, а то и пятнадцати минут. Интересно, голова у них не кружилась от столь неординарной беседы?

Смекалка мастера-камнетёса Василия Яковлева или почему архитектор Монферран поторопился к царю с печальным докладом

В 1832 году под Выборгом на Пютерлакской каменоломне на специальную баржу большой грузоподъёмности, носившей имя «Святой Николай», грузили огромную гранитную колонну. Сейчас она известна всему миру как Александровская колонна – она воздвигнута посреди Дворцовой площади Санкт-Петербурга в память о победе императора Александра I над Наполеоном.

Для начала XIX века погрузка гигантского монолита длиной 25,6 м и весом 613 тонн (!) на деревянную баржу являлась весьма сложной задачей. Даже в наше время при наличии мощной грузоподъёмной техники пришлось бы поломать голову как это лучше сделать. В те годы это было решено так: между берегом и судном был устроен причал и настил из брёвен, совпадающий по высоте с бортом судна. Когда колонну начали перекатывать по настилу, брёвна не выдержали и надломились. Колонна провалилась вниз и оказалась ниже уровня палубы баржи. Всё… это провал… как говорится, фиаско…

Последняя шутка Рины Зелёной

Эта заметка тоже имеет отношение к 1-му Апреля. А вот какое именно отношение – это вы узнаете в самом её конце…

Советская актриса театра и кино, артистка эстрады, королева смешных эпизодов Рина Васильевна Зелёная, несмотря на удивительное чувство юмора, долгое время оставалась в тени популярности своей подруги Фаины Раневской. Мало кто знает, что большое число афоризмов и шуток Рины Васильевны приписаны Фаине Георгиевне. Самый характерный пример – это знаменитая и бессмертная фраза «Муля, не нервируй меня!». Да-да, её придумала Рина Зелёная и подарила своей подруге Раневской. Более того, именно Зелёная порекомендовала Раневскую на роль в фильме «Подкидыш», сценарий к которому она написала совместно с Агнией Барто.

Рина Зелёная, к огромной радости режиссёров, на ходу придумывала для своих героинь смешные реплики, которые потом становились крылатыми и улетали в народ. В том же «Подкидыше», играя чрезвычайно болтливую домработницу Аришу, Зелёная постоянно импровизировала и подарила советским зрителям великолепную шутку: «Старушка одна тоже зашла, попить воды попросила. Попила воды, потом хватилися – пианины нету!»...

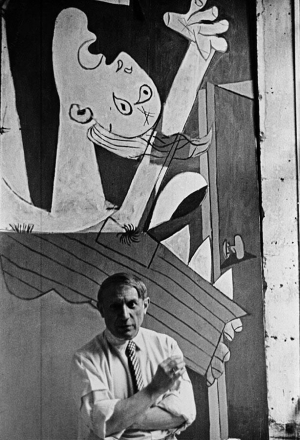

Герника, Пабло Пикассо и гестаповцы

26-го апреля 1937 года во время Гражданской войны в Испании немецко-итальянская авиация, союзная генералу Франко, разбомбила город Гернику. Маленький мирный городок в Стране Басков не имел важных военных и оборонных объектов, он не являлся легитимной целью для бомбёжки. Вся его вина перед франкистами, нацистами и фашистами заключалась в том, что он считался северным бастионом республиканцев.

Для справки: Герника – очень ценный для народа басков город, это их исторический и культурный центр. Там находится их национальный символ – так называемое Дерево Герники – старый дуб, символизирующий традиционные свободы. Под ним в старину проходили народные собрания, произносились клятвы и приводились к присяге представители власти.

В Гернике не было ни систем ПВО, ни бомбоубежищ, где могли бы укрыться люди. Не сталкиваясь ни с каким сопротивлением, германские «Юнкерсы-52» и «Дорнье-17» вместе с итальянскими самолётами «Савойя-Маркетти» несколько часов безнаказанно стирали город с лица земли, сбрасывали на него тонны фугасных и зажигательных боеприпасов, поливали улицы из пулемётов...