Показать содержимое по тегу: Житейские байки

Крутой новогодний торт

Новогодний корпоратив в крупной компании. Все ждут апофеоза. Апофеозом по задумке организаторов должен стать огромный торт, из которого под музыку да под брызги бенгальских огней появится Снегурочка, нанятая по такому случаю танцовщица-стриптизёрша. Возникнет эффектно и исполнит свой зажигательный танец…

И вот наконец под бурные аплодисменты двое охранников вкатывают в зал огромный, сверкающий огнями торт. Все замирают. И тут из торта раздаётся голос не очень трезвого электрика: – Э-э-э! Вы куда меня, бл@, катите? Я ещё не всё подключил!

Тема сегодняшнего выпуска интернет-журнала «ПЗ» - новогодние байки:

- Ирония судьбы, или Новый Год в Париже

- По следам Деда Мороза

- Как правильно вырастить новогоднюю (рождественскую) ёлку

- Уникальная ёлка из лихих 90-х

- Новогоднее воспоминание из детства Юрия Никулина

- О важности интонации и паузы между словами

- Тайное новогоднее желание

- Веник – очень необычный подарок, который запомнится на всю жизнь

- О вере в Деда Мороза

О вере в Деда Мороза

Очень нравится мне одна старая новогодняя шутка – жизнь каждого мужчины делится ни три этапа: 1) когда он верит в Деда Мороза, 2) когда он НЕ верит в Деда Мороза и 3) когда он сам становится Дедом Морозом.

Это в качестве вступления к следующей заметке. А ведь действительно, в жизни каждого из нас (и наших детей тоже) рано или поздно наступает этот важный и даже ключевой момент – крушение веры в новогоднего волшебника. И каждый ребёнок реагирует на это по-своему: кто-то рыдает, а кто-то принимает суровую действительность совершенно спокойно. Но кто-то из малышей держится до последнего и не предаёт веру во всемогущего доброго старика. Вот парочка примеров из жизни.

Вопрос о существовании Деда Мороза один 7-летний мальчик для себя окончательно решил после конкретного случая. Когда он утром 1-го января вытащил из-под ёлки коробку с конструктором LEGO «Ferrari F1» (родители маленьких мальчиков знают, что это такое и сколько это стоит) то заявил своему отцу: – Дед Мороз есть!!! Ты бы мне такую дорогую машину никогда не купил!... А ведь аргумент!

И вторая история. В некой семье один мальчик очень долго верил в Деда Мороза. Причём настолько долго – аж до 10 лет – что его мама уже подумывала, как бы это поделикатнее сообщить, дабы не нанести своему чаду душевную травму. И решила сделать так: если вдруг сын заведёт разговор о существовании Деда Мороза, то она развеет красивую сказку. Разговор этот состоялся в первый же день после зимних каникул. Сынишка вернулся из школы очень возбуждённым и прямо с порога заявил: – Мама! Мама! Мальчишки говорят, что нет никаких Дедов Морозов, а подарки покупают родители!

Мама вздохнула и сказала: – Ты уже взрослый. Сам подумай и реши для себя… Ребёнок с озадаченным видом ушёл к себе в комнату. Через 5 минут он подлетел к маме и сообщил: – Мама! Я всё решил! Мальчишки – дураки!

Веник – очень необычный подарок, который запомнится на всю жизнь

Вопрос: вы когда-нибудь радовали (или удивляли) своих родных и близких какими-нибудь уникальными новогодними подарками, выходящими за рамки обычного? На сайте «Пикабу» я обнаружил воспоминание из детства одной дамы, представленной под псевдонимом FleurFox. Она написала о диковинном подарке, который преподнёс ей родной дед.

Произошло это когда героине сей истории было годиков этак пять. Она жила у бабушки с дедушкой на Кубани, в частном доме, с огородом и речкой поблизости. Приближался Новый Год, и дедушка предложил написать письмо Деду Морозу – чтобы список подарков составить. Так как девчушка ещё не умела писать, дедушка предложил помощь: диктуй, мол, внученька. Ну, та и давай диктовать свои желания: куклу такую-то, вкусняшки такие-то... Дедушка всё старательно записал, а в конце вдруг заявил: – И веник!... Девчонка в шоке: – Какой ещё веник?

А дедушка ей: – Отличный супер-веник, будет твой собственный, чтобы двор подметать… После чего стал письмо складывать в конверт. Внучка в слёзы! Плакала и орала, что она не хочет никакой веник, деда не заклеивай конверт, потому что письмо нужно переписать! Ну, не надо веник!... На что дедушка только улыбался и отвечал: тихо, не ори и не плачь, всё решено!

Тайное новогоднее желание

Ну, раз пошла такая тонкая тема, то вот вам ещё одна житейская байка. Это не анекдот, а реальный случай!

Первое января. Вечер. Муж с женой отдыхают после бурного празднования. Лежат на диване и смотрят телевизор. Вдруг, жена, загадочно улыбаясь, интимным голосом говорит супругу: – Вот сейчас дети уснут, и знаешь, чем мы займёмся?

Муж встрепенулся, и весь такой в предвкушении чего-то необычного, спрашивает: – Ну, и чем?

Она наклонилась и прошептала супругу на ухо: – Конфеты из детских подарков пожрём!

О важности интонации и паузы между словами

Однажды под Новый год 5-летний мальчик Артём вместе со своей молодой мамой Юлией пошёл на утренник в детский сад. Задолго до этого он разучивал стихотворение, выданное воспитателем. Стишок посвящался всезнающим бабушкам и звучал он так:

Ну, какие ж бабушки старушки -

Это наши старшие подружки.

Сколько будет дважды два?

Что такое острова?

Отчего медведь залез в берлогу?

Где снегурочка живёт?

Как летает самолёт?... Бабушки на всё ответить смогут!

Вся семья помогала ребёнку выучить этот стишок, всячески подбадривала и к празднику мальчишка был готов, как говорится, на все сто. И вот подошёл черёд его выступления. Встав около ёлочки, Артём начал уверенно рассказывать стих и вдруг… посреди текста… родительско – воспитательская аудитория грохнула мощным смехом. Всё дело в том, что Артёмка, видимо от волнения, не сделал паузу в одном очень важном месте и объединил два предложения в одно, что в корне изменило смысл произнесённого. Детсадовские детишки не заметили подвоха и не поняли почему же так смеются взрослые...

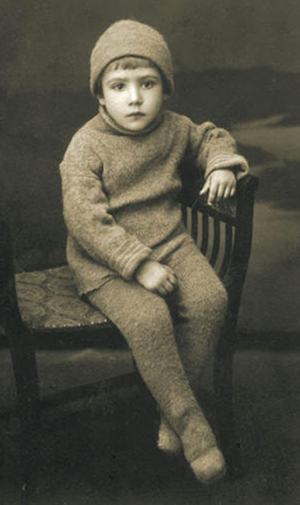

Новогоднее воспоминание из детства Юрия Никулина

В моей настольной книге (реально настольной! я не преувеличиваю!) под названием «Почти серьёзно…» авторства Юрия Владимировича Никулина на 35-й странице есть замечательный фрагмент. Это воспоминание из детства. Не откажу себе в удовольствии пересказать вам несколько строк, написанных любимым артистом. Тому, кто не читал книгу Никулина будет интересно. А тот, кто читал – вспомнит и наверняка улыбнётся.

В годы его детства (имеется в виду 20-е и начало 30-х) многие люди отмечали Рождество. Но делали это нелегально, дома. Запрещалась и ёлка. Во многих школах висел тогда плакат: «Не руби леса без толку, будет день угрюм и сер. Если ты пошел на ёлку, значит, ты не пионер».

Однажды дома Юрин отец с кем-то разучивал репертуар для самодеятельности, и прозвучали такие вот строчки: «Долой, долой монахов, раввинов и попов! Мы на небо залезем, разгоним всех богов».

– Папа! Значит, Бог есть? – спросил Юра.

– Почему? – удивился отец.

– Ну как же, – ответил дотошный сын. – Раз залезем и будем разгонять – значит, Бог есть? Значит, он там, да?...

Уникальная ёлка из лихих 90-х

Вдогонку только что рассказанной истории о заморской ёлке предлагаю вашему вниманию чисто нашу, отечественную, идею, основанную на реальных событиях из лихих 90-х. О том, как в те смутные годы Развала-Всего-и-Вся выживали и выкручивались простые люди, увидано, услышано и прочитано мною немало. Но то, что я обнаружил на одном из сайтов Рунета, меня изрядно удивило. Такого я раньше не встречал. Это яркий пример традиционной смекалки нашего народа в экстремальных условиях.

Давайте вернёмся в прошлое – в те самые мрачные годы после развала СССР. Небольшой провинциальный городок. Простая российская семья: папа, мама, сын и дочь. Дети уже почти подростки. Денег в семье не было. И взять было негде. Потому как с работой была полная… за… засада, загадочность и неопределённость. Приближался Новый Год. На ёлку, соответственно, денег тоже не было. Да и потом, чтобы её купить, в те годы в том городке надо было шлёпать пешком на окраину в лесничество. Примерно 8 км от дома. А украсть ёлочку, т.е. срубить самостоятельно, отцу семейства даже в голову не приходило – не тот человек. Родители, конечно же, были очень расстроены. Однако они решили, что дети уже выросли, и незачем тратиться на зелёное излишество. Лучше уж продуктов купить…

Как правильно вырастить новогоднюю (рождественскую) ёлку

Этот необычный и редкий способ подсмотрен на одном западном интернет-ресурсе. И речь там шла не о новогодней (как обычно принято у нас) а о рождественской ёлке. А впрочем, какая разница? Главное – это ценный и полезный совет, который можно применить нашим российским родителям. Итак, предлагаю им воспользоваться… но, наверное, только уже в следующем году, так как в этом уже вряд ли получится.

В некой заморской стране, в одной креативной семье, за пару недель до Рождества отец брал за руки своих детей – сына с дочкой – и выходил с ними на поиски… нет, не следов Волшебного Старика, как в прошлой заметке… а выходил отец с детишками на поиски идеальной еловой шишки. Выбирали самую лучшую, саму красивую, приносили домой и сажали в большой горшок. Малыши каждый день поливали землю и с нетерпением наблюдали за горшком – ждали – ну, когда же уже произойдёт Рождественское Чудо. И оно непременно происходило: за одну ночь зарытая в землю шишка превращалась в великолепную, огромную и полностью украшенную ёлку. Но вот что обидно – каждый раз это случалось только тогда, когда дети спали. И они сильно огорчались по этому поводу – опять не успели увидеть настоящее чудо!

Спустя несколько лет брат с сестрой поняли, что к чему, когда случайно нашли ёлку в отцовской машине. Зато благодаря им мы теперь можем удивить наших детей выращиванием волшебной ёлки в большом горшке.

По следам Деда Мороза

Эта история о весьма интересном сюрпризе, который когда-то преподнесла одна находчивая мамочка своим детям. Кстати, товарищи родители, бабушки и дедушки, можете взять этот приём на вооружение.

Днём 31 декабря мама таинственным голосом сообщила своим детям, что ночью она видела Деда Мороза! У малышей загорелись глаза. А мать продолжила: «Дед Мороз испугался, когда меня увидел, и побежал в лес. Он был в валенках, в шубе и с большим мешком. Но я видела, куда он побежал...». Детишки, веря каждому слову, стали упрашивать маму показать им – куда убежал Дедушка Мороз, а вдруг его можно догнать, или отыскать в лесу, а потом пригласить к себе домой… «Ну, хорошо, одевайтесь потеплее. Попробуем его найти».

Быстро оделись, от нетерпения подпрыгивая на месте, и мама повела своих детей в лес. Благо до него было совсем недалеко. И там, в лесу, посреди заснеженных деревьев, они обнаружили следы огромных валенок! Ух-ты! Неужели ОН где-то рядом? Волнение усилилось, глазки у деток расширились, щёчки разрумянились.

И вдруг они нашли на снегу конфету! А потом в отпечатке валенка шоколадку! И вот малыши побежали с радостными воплями по следам Деда Мороза, собирая в них всякие разные сладости, которых попадалось всё больше и больше. И каково же было их удивление, когда они увидели стоящий под ёлкой мешок! В лесу… на снегу… настоящий мешок Деда Мороза! В котором лежали подарки. Это было сказочное волшебство! Это была лучшая новогодняя история в их жизни. И всё потому, что это удивительное новогоднее чудо сотворила мама.

Ирония судьбы, или Новый Год в Париже

Одной российской семье очень надоела обыденность празднования Нового Года. Ну ведь каждый год одно и то же: салат оливье этот надоел, селёдка под шубой осточертела, холодец традиционный уже в рот не лезет, даже с хреном, и по телеку всегда всё то же самое: сначала «Ирония судьбы» сто раз уже виденная, а потом «Огоньки» эти голубые с надоевшими «звёздами» в блёстках и перьях. Подумали-посовещались наши граждане и решили провести Новый Год нестандартно – в Париже. Обратились в турагентство – и вуаля – стали собирать чемоданы. Ах, да, забыл уточнить – было это лет 10 назад, когда россиянам слетать в Париж было так же просто, как добраться к себе на дачу, в какое-нибудь Простоквашино.

В Париже семья оказалась впервые. Увидели Париж и чуть не умерли, согласно знаменитой поговорке. Ну, Париж – это конечно же… Париж!... это вам не Крыжополь какой-нибудь! Ах, Елисейские поля! Ах, Монмартр! Ах, Эйфелева башня! Ах, круассаны, багеты и всё такое прочее!... И вот наступила новогодняя ночь. Турагентство организовало не только ресторан, но и транспорт к нему – вот это сервис! Ехали наши счастливые соотечественники по праздничному, сверкающему огнями Парижу на автобусе и предвкушали удовольствие...